「富山にはコレクターが多いそうですよ」と、県外を転々としてきた方から聞いたことがある。根拠があるわけではないが、なるほどと妙に納得したものである。

今回はクラシックカメラのコレクター、どんな方だろうと楽しみに、黒部の街を訪れた。膚を刺す真冬の驟雨と雲の切れ間の陽射しとがめまぐるしく交替する中、街の中心部に近いショッピングセンターにやってきた。店内はすっかり正月気分が抜け、人々の買い物にも日常の暮らしがはじまっている。広い面積を占める衣料品売り場の奥に、めざす事務所があった。

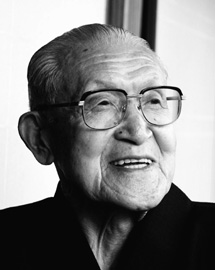

「ようこそ。さあ、どうぞ」と、にこやかに迎えてくださったのは柴田幸三さん(75歳、黒部市)、衣料スーパーの社長である。テーブルの上には品格のある表紙のカメラ雑誌が一冊、きちんと隅に寄せて置かれていた。

まずは、カメラ収集のきっかけからお聞きする。

「衣料スーパーをやっていますと、次々に商品撮影をしてチラシをつくるのが仕事でしてね。その日も撮影を済ませて、カメラを玄関に置きっぱなしにしたんですね。ニコンFとほかにレンズが五本入っていたバッグをそっくり盗まれてしまったんです」

残念で仕方がなかった柴田さんは、以来中古カメラ店が目につくと必ず立ち寄って捜しまわった。が、件のカメラには巡り会えず、そのうちに中古カメラ店を覗くのが習慣になってしまったという。

「もうひとつ、動機になった出来事があるんですよ」

それは小学校6年生のとき、家庭教師の先生が応召され、記念にローライのカメラをいただいた。それを戦後、新しいカメラを買う下取りに手放してしまい、悔やみ切れない思いを味わった。その後、同じローライコードのカメラを意外に安く入手したのを契機に、いつの間にかコレクターの道に足を踏み入れてしまったという。

しかし、国内のカメラ店を回ったり、年数回のカメラショーに参加するだけでは、コレクションに限界を感じた柴田さん。昭和40年代後半から、ロンドンめぐりが始まる。

「ロンドンには中古カメラ店がいっぱいあって、大事にされてきたカメラがまた誰かに大事にされる。古い文化を大切にすることを学びましたね。オークションでは、一日半前からカタログを事前にチェックすることができるんです。薬品ボトル付きの銀板のカメラセットを求めましたが、フランスでは160年前にダゲレオの銀板カメラを国家が保護しているんですねえ」

カメラ技術の開発と発展の歴史を通して、柴田さんはそれを支えたヨーロッパ文化の奥深さに心を打たれた。

高岡工芸高校で彫金を学び、美術やメカニックなことが大好きだった柴田さんだったが、福岡町(現・高岡市)の実家の呉服屋を継ぎ、大きな店をと新天地を求めて黒部市に移り住んだ。そして、衣料スーパー一号店を創業。昭和38年、スーパーマーケットが日本に広がりはじめた頃だった。

「ロンドンに行った頃は、いい時代だったんですよ」と、破竹の勢いだった経済成長期をふりかえる。この間に、柴田さんのコレクションは2000点以上に膨れ上がった。

ミュゼふくおかカメラ館へは、オープン時から展示などに協力してきたが、平成15年、高岡市との合併を機に両市町からの買い上げが決まり、ミュゼふくおかカメラ館に1500点が展示されることになった。

「きっちりした形で残ることはうれしいことです。カメラが福岡(カメラ館)で休んでいると思うと、幸せな人生だったと満足です」と、柴田さんはカメラ人生をふりかえる。そういえば、東京のオークションに並び屋さんを頼むのはマニアの根性がないと、腎臓手術後に家族の反対を押し切って並び、手に入れたカメラもあると、ちょっと誇らしげでもある。

現在は、ドイツのコレクター雑誌『アブリング』のデータを基に、カメラ館に納めたコレクションの膨大な資料を整理中である。「整理もコレクターの責任。後片づけの晩年を楽しみたい」と、柴田さんは語る。

後片づけばかりではない。カメラ館の運営委員も務める柴田さんには、メンテナンスのボランティアも待っている。愛好家にとっても、貴重なカメラにさわれるチャンスであり、使い方を指導していつまでもカメラの楽しさを伝えていきたいと、柴田さんは願っている。

[談・柴田幸三(クラシックカメラ・コレクター)文・本田恭子]

春のような陽気がつづき、すっかり「暖冬」のレッテルが貼られた平成19年の2月だが、そこは北陸とあって、雪がちらつく日もある。そんな肌寒い日曜日、高岡の古い町並み、土蔵づくりの山町筋を通りかかると、定年を迎えた熟年夫婦などの観光客が、ちらりほらりと家並みを見上げながら通り過ぎていく。高岡の住人の一人として「こんな季節にようこそ」と、うれしくなる。と同時に、土蔵だけでなく銅板にも注目してほしいと、秘かに思った。

景観修復が進む山町筋を西に進むと、古い歴史のある町並みはさらにつづく。そんな通りに面して、金庫と板金のお店が一軒、残っている。ガラス戸越しの店内には、重々しい金庫が並び、板金作業の気配はない。

「工場は、もっと西の郊外にありますよ」と、当主佐野光治さん(54歳、高岡市)が教えてくださった。佐野さんは会社社長も務める現代の板金職人である。光治さんで板金職人2代目というが、そのむかしは高岡、佐野で10村も務めた家柄の出と聞く。光治さんが知るのは祖父・小平さんの代から。仏具の彫金から土蔵の錠前まで、精巧な技術で名を残した。裁判所や拘置所などの鍵も任されたほどの腕である。父・勝光さんは、戦後の材料のない時代に、資源回収の中から供出品の質の良いものを見つけて修復し、苦境を乗り切ってきた。職業病で手を痛め、苦労しているのを見ていた光治さんは、すし職人の夢をあきらめて夜間高校に通いながら父を手伝った。その後当時の国立職業訓練校に入り、板金を学んだ。高校の先生からは大学進学を勧められたが、父親が猛反対。そのまま家業を継ぐことになった。当時職人は5、6人。父は役職を多く引き受けて現場からやや遠のき、光治さんは現場の責任を持ちながら、建築板金の仕事に励んだ。

そのうちに、仕事ぶりを見込まれ、重要文化財などの社寺の銅板葺き修復を頼まれるようになった。石川県の那谷寺、大乗寺、金沢城内にある尾崎神社、能登の妙成寺、富山県では高瀬神社、射水神社、護国神社、日枝神社、岩峅寺雄山神社の一部、瑞龍寺、勝興寺、巌淨閣(福野)、埴生八幡宮(小矢部)など、枚挙にいとまがない。

「重要文化財の修復にはゼネコンが入りますから、計画から納期までが長い。銅板葺きだけでも半年から一年ほどかかる事があります。材料の入手から、切ったり折ったりの下仕事をして、ようやく屋根に上ります。冬の間に一年分の準備をするんですよ。大抵、神社では祭りの日までに、お寺では報恩講の時期までに、納期が切られますから、職人の手配もたいへんです」と、佐野さん。

銅板を直線に切るには切断機、曲線を出すにはハサミで手切りが必要だ。市販の機械を改良して「折る」ための機械も作る。やはり道具も手づくり。いい仕事には欠かせない。

「仕事はほとんど、父から習いましたね。訓練校では工場板金で、材料や力学のことが主でしたから」

さらに研究熱心な光治さんは本を読んだりして、自分なりの改良を加えてきた。むかしの方法の欠点を理論的に解明し、文化財の修復にも参考資料として提出したり、文研協(文化財保存技術協会)の担当者とも相談することがある。常に伝統に忠実な方法とは限らず、時にはその欠点を補う現代の技術を提案して、最も良い方法を探り出す。

勝興寺の屋根は鉛葺きであったが、修復に際しては鉛板の代わりに亜鉛板を使うことになった。亜鉛葺きは日本ではほとんど例がなく、公害防止で鉛の屋根を亜鉛に替えてきたヨーロッパに、学ぶことになる。材料もフランスから輸入した。冬に加工すると気温が低すぎて割れる、夏には高すぎて割れる。雪対策のための強度も必要で、ハゼ組みを施すと材料が多く必要になる。さまざまな課題を克服しての完成だった。

「最近、文化財の仕事を通してつくづく考えさせられます。他県からたくさんの職人が来ていますが、地域の文化財などの仕事は地域の職人を使うようにしないと、県内の優れた職人が育たなくなるのではないか。県内にも、あの人この人、こんなに優れた人がいるのに…と思いますよ」と、佐野さんは危機感を募らせる。

以前は、技術を持った職人が大勢いたが、いまは既製品を貼るだけの取り付け職人も多い。技術を伝えるためにも「県内文化財の仕事は県内職人で」と、石川県の先例を示しながら、佐野さんは分厚い掌に力を込めた。

[談・佐野光治(建板一級建築士)文・本田恭子]

3月に入って肌寒い日が続いた。平野部でも何度か積雪を見る。2月の陽気でほころんだつぼみは大丈夫だろうか。世に出るのが早すぎたムシたちは縮み上がり、後悔しているだろう。隠れる場所を見つけられただろうか。婦中から八尾につづく丘陵地へとゆっくり車を進めながら、そんなことを思った。

めざす元郵便局員高橋賢太郎さん(78歳、富山市)のお宅につくと、ちらついていた小雪がやみ、高台からは富山平野の真向かいに雪化粧の立山連峰が見渡せた。速い雲の動きにつれて光の島も移動する。四季のドラマを居ながらにして堪能できる、特級の展望台である。

「ここに来る前は、倉ヶ谷に長いこと居ったがだれど。ま、こたつに入ってくたはれ」と、居間でゆっくり高橋さんの話を伺うことになった。

八尾旧町から山沿いの道を、約8km利賀方面へ向かうと、仁歩という集落がある。過疎とはいえ、「ほたるの里」をめざして今も元気に生活する。その隣に倉ヶ谷集落があった。高橋さんはここで生まれ育ち、昭和23年、20歳で郵便局の臨時職員となった。戦後の復興に人々が元気を取り戻し、山では炭焼きが盛んになり始めていた。昔からなぎ畑にそばを蒔いて暮らしてきた爺様は、「郵便局なんぞへ行かんと炭を焼かッしゃい。5俵焼いたら、1カ月の給料ぐらい稼げる」と、炭焼きを勧めた。先輩は「今は少し安くても、我慢して勤めれば退職金や恩給がもらえる」と、郵便局へ誘った。

高橋さんは先輩の後に付いて歩き、郵便配達の仕事を習い始める。当初、服は支給されたが履物はもらえなかった。冬の間に自分で作ったわらじを履いて、山道を歩いた。しばらくして地下足袋が支給され、さらにゴム長になった。状況はだんだんよくなる。やがて赤い自転車に乗って、颯爽と配達に回ることになる。しかし山間部では上りがたいへんだった。行きの郵便物が、倍以上の重さにも感じられた。そしてオートバイ時代の到来。ある日、局に赤いオートバイが配送されてきたが、誰も運転免許を持っていない。そこで集配人8人がそろって自動車学校に通い、免許を取ったという。

高橋さんは仁歩からさらに12km山あいの大長谷を担当していたが、冬期間の配達の大変さは想像を超える。

「あの時分は3m以上積もったね。カンジキは毎日持って行ったが、雪がひどくて大長谷まで行けんことがあった。ひと山越えるから、吹雪くとそりゃひどい。すぐそこへ行く人さえ見えなくなる。方向が分からなくなって死んだ人が、何人もおる」

黒い外套が真っ白になり、雪をはじく菅笠さえ重くなり、三時間以上かかってようやく大長谷に着く。200軒以上の家々が高橋さんを待っていた。

「雪の中ひどいがに、ありがとうございましたと言ってもらうことばが一番うれしかったね」と、話はつづく。

「一人暮らしのばあちゃんの家に、ばあちゃん大丈夫かい? ひどい雪やのうと訪ねると、誰がこんなひどいとこ回ってくれるの、高橋さんえらい人や、ありがとうといわれて…」

以来、郵便物がなくても、ばあちゃんの家には必ず毎日立ち寄った。

春5月、いい風が吹き、山桜や椿が山に彩りを添える頃が、一番好きだという。昨年、車を止めてむかし通った山道に上り、よく弁当を開いた石碑の前に座ってみた。懐かしかった。

昭和55年、過疎が進む中、仁歩郵便局が八尾郵便局に統合されることになった。これを機に、高橋さんは30年表彰を受けて退職。八尾の町で新たに住宅を覚えるのはとてもできないと思ったのだった。しかし、非常勤で引き続き、仁歩・大長谷地区を回ることになった。

「郵便のほかに保険と貯金の三事業を受け持ってきたからね。人がよくなければ、うまくいかんもんだちゃ」

高橋さんは平成17年、76歳でやめる日まで50年間、郵便配達を続けたのである。

「一日も休んだことありませんちゃ。病気知らずです」という健康の秘訣は、晩酌だけではなさそうだ。子どものころから慣れ親しんだ倉ヶ谷の田んぼへ、今も出かけて行く。何と四反も作り続けているという。

「朝はおはようございます、夜はご苦労さん」と、若いもん(息子家族)に声をかける気遣いを忘れない好々爺である。

[談・高橋賢太郎(元郵便局員)文・本田恭子]

農業:渡辺さづ子さん

農業:渡辺さづ子さん

冬はあっけなく通り過ぎてしまったのに、春があとからついてこない。もどかしさを持て余しながら、ようやく北陸も桜の季節を迎えた。

たわわの実を夕日の色に染め上げていた干柿の里に、いまはそちこちに淡い桜の花びらがそよぐ。2mほどの川幅いっぱいに水をたたえた用水が田園を走り、樹木に覆われた民家と大きなガラス張りのハウスが奇妙に調和しながら点在している。立野が原を背にした南砺市の農村に、60年近く富山干柿をつくり続ける女性を訪ねた。

シャキシャキと玄関口に出迎えてくださったのは渡辺さづ子さん(77歳、南砺市)。たくましいという感じではなく、軽い身のこなしの細身の体が印象的だ。

「19で嫁にきてからずっと干柿やっとるさかいに、もうじき60年になりますねえ。この辺りじゃ、田畑づくりの副業として、干柿はほとんどの家でやっとりますねえ。秋から冬の仕事やけで、ちょうどいいがです。昔は正月になっても干柿しとったもんです」

渡辺さんの柿畑は、かつては五反ほどで、約百本の柿の木が植わっていた。現在のように剪定するということがなかったので、柿の実は小さかったが数は多かった。皮をむき、ハサにかけて干す。すべてが手仕事だった。

「昔の柿は甘かったよォ。ハサでずっと干したから」

その当時は11、12月の間だけ丸太を組み、わらで屋根をふき、萱をカーテンのように張り巡らしてハサを作った。晴れた日は萱を巻き上げて柿を天日に当て、時雨れてくれば大慌てでわらを広げて覆いをする。太陽と医王おろしの寒風が柿を甘くするといわれた。天日干しのハサは、柿だけで7~8間(約15m)ほどあった。たくあんバサも一緒に作ったという。干し上がった柿は箱に並べ、10枚ずつ担いで出荷する。作業は年が明けても続くことがあった。

その後、柿畑をさらに4反増やし、渡辺さんの干柿づくりはますます本格化する。新しい畑は、消毒などの機械化が進んで、柿の木を一列に並べて植えている。近隣では最近、農地転用のため平地の柿畑も増えているという。

渡辺さんの畑は斜面である。剪定にはハシゴが欠かせない。77歳の今もハシゴに上って剪定作業をする。

「いつもは3、4月にするがやれど、今年は雪がなかったから1、2月にやった」と、元気な渡辺さん。剪定するようになって、不作ということはなくなり、大玉で収量が安定したという。

ガラス張りの乾燥棟は22年ほど前に建てた。

「天日で3日ほど干すだけで、甘みが全然違うがです」と、丹念に天日干しをする。窓の開け方で、全体に風が通るように工夫し、雨降りの日は戸を閉めて扇風機にかける。3~4日干すと、あとは乾燥室へ移す。一般的には電気乾燥だが、渡辺さんは、以前タバコ栽培のときに使用した乾燥機を利用している。28度で3日間乾燥すると、甘くとろけるような「富山干柿」ができ上がる。

剪定、施肥、摘花、消毒、その間に草刈り5回、そして収穫のあとは皮むき、天日干し乾燥と、干柿づくりには一年中手がかかる。ガラス張りの乾燥棟が働くのは、一年のうち約一カ月間。34日ごとに新しい柿が吊るされては甘みを蓄え、乾燥室へと送り出される。あとの11カ月は倉庫代わりに使われ、道具入れや洗濯物の干場として重宝される。

「子どもたちは手伝ってくれるけれど、食べてくれないのが寂しい。甘いもののないときから送っている東京の親戚には、今も毎年送っとります」

気丈で元気な渡辺さんだが、小学生の頃は体が弱かったそうだ。盲腸を切った四年生の時には肺炎を併発してほとんど一年間、学校へも行けなかった。

「今はおじいちゃんが作っとる自然農法のお米と無農薬の野菜のおかげで息災です。嫁にきてから薬飲まずですワ。柿の消毒も半分にして、減農薬でやっております」

今も、台車に山盛りの柿を乗せ、乾燥棟までの坂道を運ぶ体力がある。

「嫁にきた時からの木を剪定してやると、新しい枝にまた実がなる。まだまだ木は元気だちゃ」

清々しい笑顔に送られて、帰途の坂道をゆっくりと下った。

[談・渡辺さづ子(農業)文・本田恭子]

帆船海王丸船長:河原 健さん

帆船海王丸船長:河原 健さん

ゴールデンウィーク最後の休日、帆船 海王丸は5月晴れの空に、その優雅な白い翼をひろげてみせるはずだった。しかし前夜から降り出した雨に、期待された総帆展帆は中止となった。

海王丸が係留されている伏木富山港の埠頭を、傘を傾けながら海王丸財団のある建物に向かう。前日は夏日だっただけに、半袖シャツの若者が寒そうに背を丸めて、船の見学に行く姿が気の毒だった。

お訪ねしたのは、帆船海王丸船長河原健さん(63歳、神奈川県茅ケ崎市)である。がっしりとした頼りがいのあるキャプテン。笑顔に人柄が感じられた。

「横浜育ちなんです。港のすぐそばでね、桜木町の小学校に通いましたよ。兄弟姉妹6人の下から2番目で、全員同じ学校だからいつも兄や姉と比較されるんです。お前は出来が悪いからお姉さんに聞けと、よくいわれた」と笑う。

よく遊んだ高校時代、進路を考えるときに商船大学の存在を知り、船で外国に行けるし、船長もおもしろそうだと進学を決めた。

「全寮制で、部活も夜も24時間男ばかりでしたが、悩みや考えをぶつける場があったことは、とてもよかったですね。毎年練習船の乗船実習があって、最後の卒業航海は6カ月間、海王丸でアメリカへの航海だったんですよ。その時太平洋上で、練習船の教官にならないかと一本釣りされましてね。人と接することは嫌いじゃなかったですから」と、航海訓練所に就職することになった。船乗りとして採用され、年の半分ほどは乗船勤務。海王丸の姉妹船でほぼ同じ造りの日本丸によく乗った。三等航海士から経験を積んで二等、一等とライセンスをとり、50歳くらいで新しい日本丸の船長を一年間務めた。汽船の経験ももちろん積むが、帆船の運航ができるのは航海訓練所出身者しかいない。専任教官として長く勤務し、日本丸の教育担当もしてきた。

60歳で定年を迎えた時、ちょうど海王丸の船長が交替の時期に来ていた。卒業航海で乗ったなつかしい船、「私を育ててくれた海王丸」だ。富山へは練習船で数回来たことがある程度だったが、船長を引き継いで三年、海王丸のある射水市での生活にも慣れた。

リタイアした海王丸の主な役割は、子どもたちをはじめ多くの人に船のことを知ってもらい、将来の船乗りへの夢を育てることだ。地元の小学4年生を対象に、船内で一泊する海洋教室を年20~25回ひらく。

「現役の船乗りとともに、海や船のことを楽しんでもらってます。練習船時代は『鬼の教官』と呼ばれましたが、ここでは子どもが育つ一つの材料、機会として、楽しくやってますよ」と、船長も子どもたちとの出会いを楽しみにしている様子。カッターを漕ぐ、マストのぼり、ロープワーク、手旗信号の4つのワークを、グループごとに順に体験し、子どもたちはアンケートに「疲れた」「楽しかった」「また来たい」などと書き込んでいくという。

この日中止になった総帆展帆も、大事な活動メニューである。年10回、ボランティアとともにマストに帆を揚げ、見学者に優美な姿を見てもらう。展帆ボランティアは登録総数約500人、各回ごとに50~80人が参加する。あらかじめ土曜・日曜日をかけてマストに上る訓練をし、高さに慣れておく必要がある。当日は指導を受けながら作業し、みんなで帆を張り終えたときの爽快感はこたえられない。

「ボランティアの数をもっと増やしたいのですが、なかなか…。高いマストに上って開放感を味わえるし、職業の違う人たちが友達になれる。正月前の餅つきや鏡開きのお汁粉など、ボランティアさんの企画でやったり、楽しそうですよ」と、河原さんはボランティア募集が悩みの種だ。

海王丸は今年77歳。効率を考え、10年で中古船とされる現代の新造船に比べると、驚くほどの長命である。もちろん現役で動いている船は他にいない。それだけに、よく手入れしていても、見えない水面下で予測のつかない傷みや故障が発生しないか心配だという。

「不安はあるが、上手に使って100歳を目標にしたい」と、船長以下11人のスタッフは「海の貴婦人」を見守り続けている。

[談・河原 健(帆船海王丸船長)文・本田恭子]

日本観光旅館 東山荘 会長:牧野 尚さん

日本観光旅館 東山荘 会長:牧野 尚さん

「まちの宿」の言葉は何となく心にしむ親しみ易い言葉である。

私には少年時代から頭に入っている言葉は「宿屋」だった。

懐かしく思うのは小牧屋、牧野旅館であり、東山荘はあの政治家・松村謙三の命名である。お客は参拝者、出張、行商が主だった。

外玄関にある朝晩開閉する大きな一枚戸を開き、その中にくぐり戸があり、さらに引き戸を開けて石廊下横の茶の間に続く。茶の間に大きな囲炉裏が設けられ、屋根窓下の中央梁の中心から自在鍵が吊るされ、大きな鉄瓶をかけ下ろしをする。囲炉裏中央に三徳が置かれ、鉄瓶、時には鍋をかける。

この茶の間は旅館の応接間の役を果たし、用務を処理し、いわゆるよき団欒の場となる。

当時、富山の売薬のお客さんや、富山・金沢から出張の呉服屋さんの荷開きなどあり、懐かしく思い出される。

旅館業に携わって数10年間経つが、今でも嬉しいのは常連のお客様が宿泊してくださることであり、また時折便りを頂くときである。

さらにご帰宅の際、料理がおいしかった、客室がすばらしかった、サービスが良かったなど、感謝された時である。楽しいのは常連のお客様が当地の名産を送り届けてくださった時である。

少々頭にくるのは少ないが、時には用事を頻繁に言いつけ、仲居や女将を室内に呼び込むお客、滅多になかったが、客室床の間の大切な香炉や飾り皿が傷つけられていることを後に気付いた時である。

私も長い間、各界名士宿泊の際の思い出が残っている。大相撲興行でずっとさかのぼって大関時代の双葉山関が徹底した無口ぶりだったのと関脇旭川関が極めて饒舌ぶりだったのが対照的だった。後年、大関汐の海、増位山関が宿泊の際、増位山関が長男正義(現経営者)を抱っこし、 良い子になーれ と何回も持ち上げていたことが懐かしい。

井波商工会青年部が瑞泉寺恒例の太子伝会に本堂で落語家の落語大会を催していた。弊館芳名簿の中に、立川談志(3回)、桂三枝(2回)、志の輔、笑福亭仁鶴、各氏の書画揮毫が誌されている。

政治家では紅一点、山東昭子女史、僧侶では、東大寺長老・故清水公照師、三千院大僧正小堀光詮門主、興福寺貫主多川俊映師らの揮毫。

美術作家では富山県出身の漆芸家、芸術院会員の故山崎覚太郎氏。石川県出身の陶芸作家、芸術院賞の故北出塔次郎氏。山崎氏は何回も宿泊し、井波の工芸作家を厳しく指導、絵付けで独自の北出色を生み出した塔次郎氏も度々宿泊、井波の作家に影響を与えていた。

文芸作家、故池波正太郎文士(2回宿泊)は、人馬やなすびの図、前田常作氏は画面の真ん中に墨書で大きく丸を描き右肩に光呑万象と揮毫、意味深長である。

東大寺の清水公照師は講師だけでなく、野原名木店・前社長寅蔵氏と親交があり弊館に3、4回宿泊、その都度画帖に書画を極めて奔放に揮毫、性格は明朗闊達、諧謔まじりの話は大変楽しかった。

旧井波町は私としては長い観光協会長時代に全国の有名町並みを視察し、 信仰と木彫りの里井波 として広く宣伝し、八日町の門前通りを中心に町並保存を啓蒙した。その結果もあり、10年位前から効果も現れ漸次観光客の訪れが多くなっている。

問題は団体、グループ、家族にしろ滞留時間が極めて短いことで、今後の課題である。

世界文化遺産合掌集落への通過観光地をどう打開してゆくか具体策が望まれる。瑞泉寺石垣前の門前で欄間や彫刻作品の鑑賞も兼ねて宿泊出来る書院づくりの東山荘も宿泊、昼食客の来館が今一つ。新しい発想の工夫を要するところ。

[牧野 尚・日本観光旅館 東山荘 会長]

写真・牧野 尚氏(90歳)

立山町消防団立山分団長:蝶 清吉さん

立山町消防団立山分団長:蝶 清吉さん

しっとりと露をまとったグミ林が、河原を覆う。心地よい緑に視界をゆだねながら、常願寺川堤防の道を上流へと向かった。

常願寺川扇状地の要に位置して、岩峅寺雄山神社がある。かつて立山信仰の拠点として参詣者が絶えず、いまは正月の初詣に多くの人が訪れる。

近くの地鉄立山線「岩峅寺駅」に立ち寄る。駅舎が2階建てで、まるで学校のようだ。切符も買わずにじろじろ眺め回すのを、出札口の奥から駅員さんが見ている。

「この建物は釜ヶ渕小学校の旧校舎を移築したものですね。1階を駅の待合室に、2階を地区の公民館に使っておったんです」と、ていねいに説明してくださった。上滝線の終点でもあり、ホームへと線路を渡る木道が敷かれているのが懐かしい。

「2階の公民館は、新しい公民館ができてから使われなくなりました」と指差す先に、赤レンガの建物が見える。駅のすぐ裏側だ。さらにその手前に、小雨空ながら銀色に輝く「火の見櫓」がそびえていた。

真新しく塗り替えられた「やぐら」を真下から見上げる。鉄骨に記された「平成19年5月吉日塗替」の墨文字が、目に踊り込んだ。久しぶりの化粧直しを、ほんとうに喜んでいるようだった。

すぐそばの立山町立岩峅公民館の玄関先に、「場所、わからんか思うて」と、蝶清吉さん(63歳、立山町)が心配顔で出迎えてくださった。蝶さんは立山町消防団立山分団長として、火の見櫓の塗り替えを行い、6月に竣工式を終えたばかりである。公民館長の中田徳雄さん(74歳、立山町)とともに、お話を伺った。

「立山分団は、この岩峅地区十集落と千垣、芦峅寺など三集落、合わせて13集落の消防エリアを担当している、立山町最大の分団です。岐阜、長野の県境まで全部ですよ」と語る蝶さんは、昭和48年入団以来33年間、地域の防火防災に取り組んできた。住宅火災より山林火災が多いという地域の特徴がある。宿坊としてにぎわった立山信仰の歴史からも、地域と山とのつながりは今も深い。

蝶さんの思い出に残るのは、雑穀谷で芦峅寺の衆が雪崩に巻き込まれたとの情報が入ったときだ。地元芦峅寺をはじめ30人くらいが早朝から捜索に入った。

「消防団の使命は、人命救助だからね。仕事や農作業を差し置いても飛んでいく。家族の理解がないとできんちゃ」という蝶さんに、中田館長もうなずく。

「昭和20年代に、警察官の拳銃強盗事件があってね。犯人が潜んでいるかもしれないと、消防もいっしょに毎日夜回りをして警戒しました。結局犯人は三重県で逮捕されましたがね。昭和44年の水害のときも、千垣トンネルのところで県道が流されて、消防団総出でしたねぇ」と、中田さんはさながら生き字引。山岳の自然は恵み豊かだが、災害も大きい。常願寺川沿いの集落は手を取り合って、互いの家族を守ってきたのだ。岩峅の火の見櫓は、その絆の象徴だった。

「この公民館の場所は、旧岩峅小学校のグラウンドだったところで、火の見櫓はそのグラウンドの端にあったのを、少し移動させたんですね」と、中田さん。

「昔は丸太2本に横木を渡したハシゴのようなものだったらしいです。大正か昭和の初期に、現在の形になったようです」と、蝶さんが引き取る。昭和24年に現在の位置に移されて以来、初めての修理がこの春行われた。ていねいに錆を落とし、2度塗りをして、見事な銀色に仕上げた。高さ約20m、塔頂部に風向計と半鐘が備えられている。

「半鐘の音を、塗り替えのときに初めて聞きましたよ。鳴らし方には決まりがあるようですが、竣工式のときには、めでたいということで7つ叩きました」

立山町唯一となった火の見櫓を、町の防災のシンボル、昭和の遺産としてみんなで守っていきたいと、蝶さんは語る。

「野菜のそそ分けをしたり、ここの人は温かいからねぇ」

岩峅に生まれ、暮らし続けてきた人のことばが、火の見櫓に重なった。

[談・蝶 清吉(立山町消防団立山分団長)文・本田恭子]

バルーンクラブ蜃気楼代表・とやま気球連絡会理事長:松田浩壮さん

バルーンクラブ蜃気楼代表・とやま気球連絡会理事長:松田浩壮さん

あれはたぶん15年ほど前だろうか。高岡古城公園の本丸広場で、熱気球の試乗会が催されていた。小学生だった息子といっしょに、バスケットに乗り込む。ブォーッとバーナーの音がひとしきりして、やがてふわっと足もとが浮き上がる。またたくまに人が小さくなり、芝生広場が真下になり、街並みが広がった。ゆらゆらと空中に浮遊する感覚が、心もとない。繋留されているので空中散歩とまではいかなかったが、地上に降りて足にズシンと体重を感じた時、親子ともどもホッと緊張が緩んだものだった。

あの時お世話されていたのが、これからお会いする松田さんだったかもしれない。そんなことを思いながら小矢部川河口の橋を渡り、めざすお寿司屋さんに到着した。

お昼の客が引き、店内には大きな凧がにらみを利かせている。店主の松田浩壮さん(53歳、高岡市)が、写真アルバムを用意して待っていてくださった。

「小さい頃から飛ぶものが好きでね。タコ、ヒコーキ、パラシュート、いろんなものを作っては飛ばしました」

広島に生まれ育った松田さんは、近くの原っぱでいつも風や空と向き合って遊び回っていたのだ。

「京都の大学に入った時、グライダー部に入りたいと思ったんですが、部費が高くてやめました(笑)。熱気球を作って飛んだ人が、この京都にいるっていう話を聞いたんで、クラブをつくろうと学食(学生食堂)で盛り上がってね。最初は、任意団体でスタートしたんです」

今から34年ほど前の話である。

その年北海道で、日本初の気球大会が開催され、ローカル線を乗り継いで見に行った松田さんたちは、大いに刺激を受けて帰ってきた。早速、気球の試作を始める。当時、プラスチックの普及で不用となったアルミトレーを、学食から貰い受けてバスケットを作り、飛ばしてみた。青焼きの設計図を持って企業まわりをし、春休みにはヨットのスピンネーカー(追い風用帆布)を裁断してミシンで縫い合わせ、球皮を作った。バーナーやゴンドラ(バスケット)は鉄工所の協力で、ベニヤ板と鉄骨で作り、大学のグラウンドでみごとに飛ばすことができた。

「人情に支えられて、でしたね。今の学生には作る楽しみが無くなった。ローンで気球を買いますからね。気球は作るものではなくて飛ぶもの、スカイスポーツになりましたね」

松田さんたちが作った気球は日本で15番目だった。現在はイギリス、スペインなどのメーカーにオーダーし、材質や構造もかなり進歩している。

松田さんが富山に居を移したのは、大学の気球クラブの後輩と結婚したから。彼女の実家のある土地に戻り、習い覚えて寿司店を継いだ。仕事も趣味も家庭もいっしょの、おしどり夫婦である。

富山県に来た頃は、気球を知る人はほとんどいなかった。近くの小学校で膨らませて見せてあげたいと思ったが、危険だからと断られる。砺波ではじめて理解者に出会い、田んぼで飛ばすことができた。富山での初フライトは砺波平野。当時は性能も今程よくなく、無事に降りることが先決で、景色を楽しむゆとりはなかった。数年後、妻とフライト。幸運にもブロッケン現象に遭遇した。見渡す限りの雲上に、虹の環に囲まれた気球の影が映る。

「この世界に二人しかいない。天国ってこんなところかも、とカミサンがいったんですよ」

以来、砺波平野上空は二人の聖地だ。

1990年12月、念願の富山湾横断。西から東まで見渡せる、箱庭のようなコンパクトなスケールが楽しかった。

1997年4月、2000年国体のPRをと立山を越え、長野に降り立った。雲の切れ切れに現れる山並みが美しい。木崎湖が見えて自分の位置がわかる。5000m上空の速い偏西風を体感し、あっという間に大町上空へ。この経験を活かして、1999年、砺波から関東平野栃木県までの長距離飛行を実現した。

しかしその後、航空局による指導で3000m以上の飛行ができなくなった。「自己責任」での許可をと、松田さんは残念がる。

松田夫妻には三人の子がある。小さい頃からいっしょによく飛んだからか、ものおじしない、とらわれない人間に育ち、海外へも一人で旅するという。

「迷わば飛べ」、それがバルーン家族の信条である。

[談・松田浩壮(バルーンクラブ蜃気楼代表・とやま気球連絡会理事長)文・本田恭子]

関西電力北陸支社小牧制御所:窪田久憲さん

関西電力北陸支社小牧制御所:窪田久憲さん

黄金色に染まる穀倉地帯、散居の砺波平野からようやく山間にさしかかったと思うばかりに、辺りは深々とした緑に包まれる。抹茶色の穏やかな湖面は褥のように柔らかく、ふさふさと襟元を包む広葉樹の緑は、暑苦しい街の一日を忘れさせてくれる。

ダム湖に注ぐ沢水の音と野鳥のさえずりを対岸に聞きながら、小牧堰堤を歩く。片側は吸い込まれるような渓谷美、もう片側は圧倒されんばかりの水量をたたえたダム湖。その落差に驚き、高い水圧に耐える強靭な堰堤を造った昭和初頭の技術に、思わず大きく息を吸い込んだ。

堰堤を渡り終え、対岸から振り返ると、建設時に東洋一の高さを誇ったという見事なアーチ形状のハイダムが、街と山とを境する巨大な門のように立ちはだかっていた。

造形の規範となる歴史的な景観をもつ国登録有形文化財として、また本来の目的である電力供給設備として、小牧ダムを保守運転しつづける努力は並大抵ではないだろう。ダム下流の関西電力小牧発電所に併設されている小牧制御所に、水路長の窪田久憲さん(57歳、砺波市庄川町)をお訪ねした。

地下に発電機が回るという建物の3階は、座っていると床にわずかな振動が伝わってくる。水力の巨大なエネルギーを足下に感じながら、お話を伺う。

「一番緊張するのは、やはり出水のときですね。警戒体制の間は、昼夜を問わず緊張を途切らせることができません。交替しながらの勤務ですが、神経を使います」

最近では、平成16年10月の23号台風の記憶が鮮明だ。上流から流入する水の量が最大で毎秒2600トンに達し、小牧ダム竣工以来2番目の出水となった。

洪水時は、ゲート操作による放流量のコントロールと、関係箇所への情報発信を同時にこなす。国、県、市などの行政機関、水産漁業関係者や土石工事関係者などへの迅速な防災情報連絡は欠かせない。

「情報連絡を速く、すべてにおいて安全最優先で動いています。ダム操作では、刻々と変化する様々なデータの把握が重要ですが、最近では、計器類も高機能なものになり、判断も早くできるようになりました。その分、むかしは大変だったなぁと、隔世の感がありますね」と、窪田さんは25年前の採用当時のことを思い出す。最初の任地は、庄川上流の成出制御所だった。国道百五十六号線が現在のように整備されておらず、冬期間は城端回りで勤務に就いた。一度上がったら一週間の勤務、「あと何日と数えながら、帰るのを楽しみにした」という。

その後、小牧制御所に移り、設備の高機能化や、組織改正などが進み、現在では仕事の環境や体制がめざましく変わったが、ダム設備を維持管理しつづける使命には変わりがないという。

昭和5年竣工の分厚いコンクリートの固まりのような堰堤内部には、保守点検のためのトンネル通路が設けられている。トンネル内部に照明設備はあるものの、万一に備えて懐中電灯は欠かせない。法律に基づき、水温などを毎日測定する。さらに1カ月に一度は丸一日をかけて、すべての設備を詳細に巡視点検する。

「むかしのコンクリートは硬くて、ハツリ屋さん泣かせです。補修のために壊そうとしても、なかなか壊れんそうですよ」と、窪田さん。その堅固さとともに、流木を運ぶためのスロープや魚道を設けるなどの配慮にも、舌を巻く。

四季折々の自然の変化、特に秋の紅葉に目を奪われるという窪田さんは、「いまも健康で過ごせるのは、この自然のおかげ」と、日々変化する紅葉の見事さと、日々変わらないきれいな空気に感謝する。

「しかし自然は怖いもの。最近の異常気象が気になります。これまで経験しないような雨の降り方をしますし、台風の進路には目が離せません」と、気を引き締めている。

[談・窪田久憲(関西電力北陸支社小牧制御所)文・本田恭子]

富山そば研究会:稲垣栄子さん

富山そば研究会:稲垣栄子さん

久しぶりに、女性へのインタビューである。

「静かな喫茶店にしましょうか」

電話の向こうの声が華やいで、お会いする時間と場所が調う。

その日は、心地よい風が吹き抜ける秋の日和だった。透明な午後の明るさが店内を潤す。ハープを奏でるような光の粒をくぐり抜けると、奥まった一角に落ち着いた席が取り置かれてあった。

「胃袋をキャッチされたのね」

そば打ちにのめり込んだきっかけを、稲垣栄子さん(六十五歳、富山市)が話し始める。

栄子さんが手打ちそばの洗礼を受けたのは十二年ほど前、東京住まいの兄からだった。25年前から打ち始め、そば打ち教室も開く兄が、小一時間ほどかかって打ち上げ、ゆでて食べさせてくれたそばのおいしかったこと!

この兄に、まず栄子さんの夫が習い始めた。

「勇気を出して、道具一式買ったんですよ。夫が打ったのをおいしい、おいしいとほめているうちに、親戚や仲間が集まってきた。わたしはその準備やテーブルの用意など、手伝い専門だったの。それがある時、ふと気づいたのね。毎日家でやってるのと同じことをしてる、って」

自分で打ったそばを知人に上げたり、友人を呼んで楽しめたらいいと思い立ち、栄子さんもそばを打ち始めた。

3歳年上の兄は、栄子さんが小学5年生の時、勉学のために上京し、そのまま兄妹離ればなれに育ってきた。

「50歳を過ぎて、再び行き来するようになるなんて」 と、栄子さんはそばが取り持つ縁に感謝する。

「夫とも、共通の話題があるって、すばらしいことね。そばは家族のつながりを深めてくれます」

平成4年、利賀村(現南砺市利賀村)で「世界そば博覧会」が開催された頃、テレビ局に勤務していた夫隆也さんは、取材で利賀へよく出かけ、帰宅しては村のいろんな話をしてくれた。すっかり利賀に親しみを覚えていた栄子さんは、そば博を機に設立された全麺協(全国麺類文化地域間交流推進協議会)に夫とともに加わり、そばを通した地域間交流の活動にも参画することになる。

「そばを打つということで、全国どこへでも出かけられる。誰かが待っているとなると、麺棒と包丁を持って行っちゃう。北海道の幌加内町へも、夫婦2人で行きましたよ。3時間もバスを待ったりしてね」と、楽しげに語る栄子さん。県内唯一の全麺協素人そば打ち四段位で、県民カレッジをはじめ各地で講座を持つ忙しさである。ちなみに、兄池田史郎さんは今年九月の認定会で、初の最高段位「五段」に認定された。技能とともに指導力や人格、地域への貢献などが審査され、評価された。

体験したらとことんはまってしまう、そば打ちの魅力は何なのだろう。

「まず粉に手を入れると気持ちいいでしょ。砂遊びですよ。そして水を入れてこねるのは粘土遊び。みんな大好きな幼児体験なんです」

遊びに夢中になったところへ、こねる、のす、切るという技の工程が入り、チャレンジ精神が刺激される。そして最後に食べる、すぐに味わえるという楽しみが待っている。

「一度に5人分くらい打ちますから、みんなで食べるか、必ず誰かに上げるわけ。おいしさを共有する喜びがあるんですね」

さらにゆで方も微妙。10秒違えば味が変わるという秒の世界である。挽きたて、打ちたて、茹でたての「三たて」のそろったそばがおいしいとされ、次第に技を磨き、周囲の人においしく味わってもらいたいと、そば屋さんでプロのもてなしに学ぶ目も違ってくる。追求すればするほど、楽しみが深まるというものである。

「子どものうちにそば打ち体験をさせてあげたい。食育、スローフードの観点から、味に敏感なうちに」と、小学生や親子の体験教室などにも意欲的だ。人から教えてもらったそば打ちを、次の人にリレーする役割を果たしていきたいと、意を新たにするしなやかなシニア・ウーマンである。

[談・稲垣栄子(富山そば研究会) 文・本田恭子]