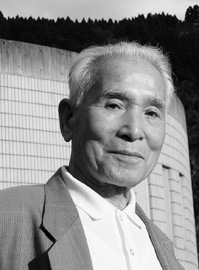

城端別院善徳寺巡回員:竹田義治さん

城端別院善徳寺巡回員:竹田義治さん

抜けるような青空がまぶしかった。なだらかな坂道を上り、すっかり刈り取られた田んぼ道を曲がると、干柿の朱色が、列をなして目に飛び込んできた。

「ああ、あの農家だ。きのうむき上げたばかりの柿に違いない」

つややかな頬を太陽にかざし、柿は童女のように声立てて笑いかけている。

干柿づくりに忙しい竹田義治さん(八十一歳、南砺市)に、畑作業の手を止めていただき、お話を伺う。晴れ上がった貴重な日に、申し訳ない思いだ。

「となみ詰所へは毎年春、桜の咲く頃に旅行会で行くんですよ。一泊して翌朝七時から朝事に参加し、どこか一カ寺お参りして帰ってくる。それだけですが、夫婦でバス旅行に参加するのを楽しみにしています」

写真好きの竹田さんは、撮り溜めた写真をアルバムにして、見せてくださった。詰所役員は城端の人。常勤スタッフは若い京女性だ。食事は簡素な朝食のみ、夕食は外食で楽しげな宴会。庭には今春、かわいらしい地蔵尊を置き、みんなで供養した。一行は南砺・砺波と石川から集った四十人余りの善男善女である。

「詰所は最近利用者も増えて、何とかやっていけるらしいですよ。城端、福光、福野などの信徒が骨を折った甲斐がありました。米やみそ、醤油などを送ったりしているんです。私もバスに米を積んでいきました」

となみ詰所は、このような砺波一円の妙好人に支えられているのだ。今年六月には、明治期の詰所創設に尽くした砺波庄太郎の生家(砺波市)で、第一回庄太郎講が催され、三十人ほどが参集した。保管されていた多くの遺品に、竹田さんも時を忘れて見入ったという。

城端別院善徳寺の巡回員をつとめる竹田さんは、春の田植え、秋の収穫を終えると、村廻りに出かける。

「平成七年から十二年間お世話させてもろうとります。別院は門徒がいない寺ですから、ご寄進集めに村廻りをするがです。七月二十一日からの虫干法会と十一月十日からの報恩講の前に、一カ月ほどで約百二十カ所廻ります」

巡回員五人で分担するという竹田さんの担当地域は城端、福光の小矢部川東側から井波、福野、砺波東、戸出、中田、西部金屋、庄川東、柳瀬などかなり広い。別院輪番から預かった各村世話役宛の案内状と懇志金お願いの文書を携え、「ことしもよろしく」と巡回するのである。

「仏教に関心のある人が世話方ですから、そんな方々と親しくいろんなお話ができて、とてもいい仕事をさせてもろうとります」

竹田さんは終戦後、戦地から帰還して産業組合(後に農業会と合併し農協に。現JA)に勤めたり、地元の土建会社や建築会社に勤務しながら農業を続けてきた。別院へ通うきっかけは、母からの誘いだった。

熱心な仏教徒だったという母に連れ立って、義治さんは冬の間、近くの民家の報恩講へ御座参りに出かけ、昭和五十年頃からは毎月別院へお勤めの練習と法話を聴きに通うようになった。

「子どもの頃は、朝仏壇にお参りせんと、ご飯を食べられなかった」と話す竹田さんの家庭が、特別なのではない。真宗王国といわれる砺波一円の家々では、ごく当たり前のしつけであり、生活習慣だった。母や祖母に手を引かれ、家族ぐるみで冬の巡回法要(報恩講)に出かける姿も、よく見られた光景だ。

「いまも巡回員がお世話をして、十二月中に、翌年一月から三月までの巡回講座の割り振りをします。最近は公民館ですることが多くなり、在家での巡回講座は少なくなりました」と、時代の推移を感じている竹田さん。どこの会場でもお寺でも、椅子が準備されているのはありがたいと、足の痛みが気にかかる昨今でもある。

農業の変化も著しい。今年から導入された営農組合では、「若い人が土日に人夫割りしてがんばっている」というが、干柿農家は年々減少している。変わりゆく農村を肌に感じながら、竹田さんは三十年来の詩吟を仲間と楽しみ、巡回員としての仕事に日々、喜びを見いだしている。

[談・竹田義治(城端別院善徳寺巡回員)文・本田恭子]

元木材流送業庄屋:片山良雄さん

元木材流送業庄屋:片山良雄さん

12月の空は重い。時たま雲が切れてパッと陽が射すと、それだけでうれしくなる北陸の初冬である。そんな時折の陽光に目を細めながら

、庄川水資料館へと向かった。

庄川水記念公園の奥まった高台に、美術館と対をなすように水資料館が建っている。冬枯れの木々の足もと、敷き詰められたコンクリー

トブロック一面を、うっすらと緑の苔が覆いはじめていた。庄川に立ちこめる霧が朝な夕なに流れるからだろうか。

水資料館の中に入ると、光は館内にも差し込み、素朴な木の展示品にいっそうの温もりを感じさせている。「飛騨の一枚ぞり」「木馬」

「神楽桟」「秋田鉄砲」……どれも、小さめの手作りで、昔の流木作業の様子を伝える道具や装置である。この作者であり、流木の仕事に長く携わってこられた片山良雄さん(84歳、砺波市)にお話を伺った。

「わたしの生まれは庄川町雄神村でして、当時の次三男は皆丁稚奉公に出たもんです。わたしも昭和13年に15歳で北海道へ流木の仕事に

行きました。庄川で流木作業をしていた人や下梨の若い者も10人ほどおりましたねぇ」

庄川の流木は小牧ダムの建設で終焉を迎えたが、北海道では製紙用に大量の木が伐り出されていた。

「最初は下仕事で、先輩たちより30分早く6時に飯場を出ました。冬は一尺ほどの雪を分けてから、火焚きです。先輩の流送人夫がトビの先を赤く熱して叩き、尖らせるための火です。みんなが仕事に出かけると、バンドリ(蓑)やカッパを川下まで背負っていく。15の小僧にはきつい仕事でした」

庄川の流送人夫は越中衆と呼ばれ、腕の良さ、段取りの良さで日本一と評価が高かったそうだ。秋田、秩父、四国など、全国から集まる人夫の中でも、川船頭はまず越中衆を確保してリーダーに据えた。

トビの尻を吹くと、ピーッと笛のような音がする。「仕事にかかるぞー」「一服するぞー」、合図はすべてトビの笛だった。このトビは、流送人夫の命。剣先がつぶれていると木から抜けず、そのまま木といっしょに流してしまうことがある。だから毎朝、叩いて尖らせておくのである。

雨や雪の日、他からの人夫集団は休みがちだったが、越中衆は違った。雨で木の滑りがよく、よけいに仕事が進む。手当を1~2分弾み、仕事を終えると焼酎をバケツでふるまったという。このリーダーシップが、越中衆を鍛え、まとめあげてきたのだ。

庄川の流送は古く、築城のために飛騨材を運んだことで知られる。高岡の瑞龍寺(国指定重要文化財)造営にも、庄川から木材が運ばれた。

「瑞龍寺や射水神社の用材も五箇山から出したと言って、下梨の人夫が自慢げに話しておりましたが、調べてみると本当でしたよ。当時、五箇山に市助という有能な親方がおったんですね。庄川町からも、昔は夜具や衣類を上げ舟に乗せたり、担いだりして山へ上ったそうです。御母衣の4つ奥の川に鉄砲を作って流したと、年寄りから聞きました。舟には舳先船頭と鞆船頭がいて、岩にカギ(トビ)をかけて舟を止めたり、回したり、互いに阿吽の呼吸で操るんですが、合わないと叩き合いの喧嘩になることもあったようです」

片山さんは戦争から復員後、再び北海道へ行き、間もなく庄屋(親方)として流送人夫を率いることになる。

「人夫80人いれば、80家族を養っているという責任をいつも感じていました。北海道の春は、天気がよくなると朝3時頃から水が増えるんです。木といっしょに舟も真横になって流されたことがあり、肝を冷やしました。何とかまっすぐに直り、岸に寄せて無事でしたが、舟には15人ほど乗っていましたから」

昭和34年、猛威を振るった伊勢湾台風で大雪山の樹木が根こそぎ倒れた。同じ頃、北洋材が大量に輸入されるようになり、北海道の流送も終わりを告げる。

片山さんは5年ほど前から、流送の仕事を伝える模型を作りはじめ、庄川水資料館に寄贈されている。

「国宝になった材木を先輩たちが流した。その仕事と誇りを残しておきたい」

と、自作の木馬の横で背筋を伸ばした。

[談・片山良雄(元木材流送業庄屋)文・本田恭子]

鍼灸師:久保厚夫さん

鍼灸師:久保厚夫さん

富山駅北側がここ数年で大きく変貌している。その一つが、路面を滑るように走るライトレールだ。JR富山港線が赤字路線となり、第三セクター化されて再興した。コンパクトシティをめざす富山市が取り組んだ日本初の本格的ライトレールで、全国から話題を呼んでいる。通りがかりにモダンなデザインの超低床電車を見かけると、ヨーロッパにいるかと一瞬錯覚するほどだ。

一度、この電車に乗って岩瀬まで行ってみたいと思いながら、ついつい、きょうも車で来てしまった。

久しぶりの岩瀬は、古びて重々しい町から人の気配のする町へ、息を吹き返していた。古い土蔵や空き家が、店舗や工房として生き返り、朽ちた塀が昔の姿を取り戻している。新しい人たちも加わり、町は変わりはじめていた。

二軒並んで真新しい「すのしこ(すのこ)造り」に整えられ、落ち着いた伝統的町家に修景された内の一軒、鍼灸院を営む久保厚夫さん(六十歳、富山市)にお話を伺った。

久保家は代々、回船問屋と陶磁器卸商を営み、「久保甚」の屋号で呼び親しまれてきた。厚夫さんは六代目に当たる。初代甚平は江戸中期に分家独立したが、本家は山口県萩市の出身で、長州藩の家老を務めた家柄という。その繋がりもあってか、北海道交易が盛んだった岩瀬にあって、長州、薩摩との西南交易で異彩を放ってきたのが、久保甚だった。

「この近辺には森家、米田家など五大家と呼ばれる名家がありますが、その他の家にもそれぞれ歴史があって今日の岩瀬があるわけで、そんな歴史をきちんと調べて残した方がいいと思っていたところへ、まちおこしの動きが出てきまして。この家をお化け屋敷にはしたくないと修景事業に協力させていただきました。今は年寄りの面倒を見ながら暮らしておりますが、いずれは資料館として残したいと考えております」と語る久保さん。庭の奥に建つ江戸期の建築という土蔵には、昔の商人の暮らしぶりを知る生活調度品が、多数残されているという。

「明治初年には、牛島でガラス工場も始めておりましたから、薩摩切子や江戸切子のガラス工芸品なども、見本に集めたんでしょうね」 書院棚に、薩摩切子かと思われる花瓶がさりげなく置かれてあった。「西南からは文化や知識を、北からは富を、それらが岩瀬で融合した」と、久保さんは考えている。富は衰退しても、文化や情報、知識は、時代によって形を変えながら残っていく。元は京都の白竹で造られたという「すのしこ造り」の復元にも、久保さんはそんな意味合いをこめる。

「昔は部屋の使用目的が厳格に決められていまして、子どもの頃、土間の横の居間で食事をするのは暗くて寒く、辛かったものです」

季節ごとの節目の行事には座敷が使われた。正月には先祖の掛軸や天神様をきちんと飾り、一月十五日の帳面開きには芸者を呼んで振舞う。商家の伝統が重んじられ、誇りもあった。時には二階の見本場から陶磁器の見本を車に積み込み、能登の得意先廻りに連れていってもらったこともある。美術好きな祖父の代にはドイツ製の色ガラスが家の正面に張り巡らされ、それは美しかったという。そんな文化的な土壌に育ち、厚夫さんは美術や文学に関心を寄せた。

「若いときに収集したセザンヌの研究書が四十冊ほどあります。目を痛めて、今は絵の勉強もできませんから、寄付しようと思っています。四十五歳くらいから何か趣味をと思って始めた俳句で、全国大会でいきなり特選をいただき、驚きましたよ」と、趣味の幅も広い。

久保さんには鍼灸の道に進むに至った過酷な人生があった。病気治療のために四歳から大量投与を受けた薬が原因で、極度に衰弱し、二十歳代で寝たきり、失明同然、手足にも障害が残った。身につけた鍼灸術で自らの視力を回復。富山駅前での十六年間の営業を経て平成十年、母親の老齢化で実家に戻り開業。近視治療の専門家として評判を取り、県内要人や県外からの患者が多い。

「通り過ぎる観光客のための修景には、問題を感じますよ。中身をどうするか、これからの課題です。中高年が増えますから、お寺を開放したり、北前船交易の民家を博物館として開放したり、気軽に憩える町にしたいですね」

庭の古灯籠に目をやりながら、久保さんの夢は広がる。

[談・久保厚夫(鍼灸師)文・本田恭子]

北陸建設弘済会富山支所:青木長四郎さん

北陸建設弘済会富山支所:青木長四郎さん

立春を過ぎてようやく、平野部にも本格的な積雪を見た。気象の変化に地球温暖化の影を感じてしまう昨今である。

時折小雪が舞い散る中、久しぶりの雪道に気を引き締めながら立山山麓へと向かう。すっかり雪に覆われた常願寺川と両岸の山々は、さながら水墨画の世界。凍りつくような山の空気に心地よい緊張を覚えながら、立山砂防事務所に無事到着した。

暖かい二階の部屋に資料をそろえて、青木長四郎さん(七十二歳、立山町)が待っていてくださった。青木さんは、立山カルデラの砂防工事に長年携わり、いまは資料の収集や整理の傍ら、博物館の解説員として、立山砂防の視察見学に訪れる人たちの案内役も務めている。

「常願寺川で遊んで育ちました。八人兄妹の六番目です。一番上の兄がトロッコ電車の運転手をしていまして、私が四、五歳の頃にはよく機関車の中に座らせて子守りをしてくれました。トロッコの音を聞きながら眠ってましたね。父も砂防の仕事をしていましたから、私が中学を卒業して立山砂防に就職したことをたいそう喜んでくれました」

という青木さんは、根っからの立山砂防の人である。

昭和二十六年五月六日、中学を卒業したばかりの学生服の少年はトロッコに乗って、配属先の水谷出張所へと向かう。トロッコは途中の十一キロメートル地点までで、その先はこの日が試運転という索道であった。出発点から到着点が見通せず、合図を頼りに運行される六百三十七メートルの空中ケーブルである。身のすくむ思いだったが、先輩に促され、「ハイッ」といって乗った。

それから一年間、この索道での作業と荷揚げされたセメントや木材、火薬などの管理や運搬に当たる。索道は風に揺れるとよく停電し、止まった。青木さんも五時間ほど宙づりになったことがある。足下は深い谷、横殴りの雨に打たれ、暗くなっても回復せず、生きた心地がしなかった。

この年開設された水谷出張所は職員十数人で、五百人ほどの作業員と寝食を共にしていた。戦後間もなくで帰還兵も多く、夜になると酒の勢いで喧嘩が絶えなかった。まだ十五歳の青木さんは、そんな夜が怖かったという。

翌年千寿ヶ原にもどり、工事の図面書きや事務方の仕事に就いた。この間に夜間高校に通い、職場の先輩たちに助けられ無事卒業。四年間で一回しか休まなかった。

昭和三十八年、再び水谷へ。翌三十九年七月、鳶山が崩壊し、三百万立方メートルの土砂が流れ出た。水分を含んだ泥沼状態で、歩くのも困難な場所もあったという。

昭和四十年、索道区間にも軌道が敷設され、水谷まで全区間十八・二キロメートルのトロッコ軌道が完成した。

昭和四十四年の集中豪雨災害のとき、青木さんは富山市にいた。神通川の濁流を見て富山大橋が危ないと直感し、橋を渡る電車や車を止め、事なきを得た。立山砂防で濁流の威力を知る人ならではの好判断だった。この豪雨で立山カルデラ、称名川、常願寺川は大きな被害を受けた。カルデラの崩壊で新たに「新谷」と「六九谷」ができ、砂防堰堤が築堤されている。

昭和五十八年、三たび水谷へ事務係長として上った。東北や遠方からの作業員のために設置されていた赤電話(公衆電話)に、電話ボックスを設けた。十円玉を入れる人と二人でボックスに入り、家族と話して満足げに出てくる作業員たちの笑顔が、青木さんにはうれしかった。

パイプで温泉を引き、露天風呂もつくった。作業員が協力して、仕事後に石やセメントを運んでつくりあげた「天涯の湯」である。疲れた体を思いっきり伸ばし、夜空の流れ星を見上げると心もほぐれる。いまでは賄いの女性たちも入れるよう、女湯もできた。「みなさんに喜ばれてよかった」と、青木さんは胸をなで下ろす。

「山が変わった」

はじめて水谷に入った時から五十七年、青木さんのことばに実感がこもる。

「当時は水谷から立山温泉まで樹木が一本もなく、西部劇のような荒れたところでしたが、いまは復元緑化され、見違えるような緑の山になった。ただ放っておいては山は治まらん」

常願寺川上流に危険な崩れがあることを、そして緑を復元してきた砂防の効果を知ってほしい。青木さんは今年も無事に、立山カルデラへの案内を続けたいと願っている。

[談・青木長四郎(北陸建設弘済会富山支所)文・本田恭子]

日本石仏協会理事・土蔵の会会長:尾田武雄さん

日本石仏協会理事・土蔵の会会長:尾田武雄さん

降りそうで降らない、どよーんとした曇り空が垂れ込めている。三寒四温というが、庄川の土手に出かかったつくしも、きょうはすっかり首をすくめているに違いない。川沿いの道を南へ、砺波市太田にたどり着いた。

めざす尾田さんの家はお肉屋さん。「やあやあ、上がられ」と促され、二階の書庫兼事務所におじゃまする。ストーブのそばに席を勧めてくださった。

尾田武雄さん(五十九歳、砺波市)は家業の傍ら石仏研究を続け、つい一週間ほど前に『とやまの石仏たち』と題して出版されたばかりだ。電話がひっきりなしに鳴る合間を縫って、写真家風間耕司との出会いなどを伺った。

「はじめて会ったのは、そんなに古くないんですよ。佐伯安一さんが砺波市郷土資料館の館長だった頃に、資料館で出会って紹介されたのが最初ですね。平成十年かなあ。しばらくして水天の石仏(万華鏡八十五号)について書かせてもらいましたが、それ以来の付き合いになります。水天さまの写真がどれも、拝むような目線で撮られているんです。聞くと、草地に腹這いになってベタベタになりながら撮ったというんですね。すごいなぁと敬服しました。風間さんには、絶えずびっくりですよ。まるで好奇心の強い子どものような感性ですね。最近の写真では庄川水資料館(百九十二号)の水の渦巻き、となみ詰所(百九十一号)の階段に置かれた箒、岩瀬(百九十三号)の蔵を覗き込む子どもだとか、ほんとに、人が好きでかなわんのだろうと思います」

尾田さんは砺波市のこの地に生まれ育ち、店があるので市外に出かけることさえ少なく過ごしてきたという。「井の中の蛙だった」と振り返る。

高校卒業後、同人誌をつくり、詩作に没頭。時代はちょうど七十年安保、若者たちは悩み、考え、揺れ動いていた。

二十歳代後半になって、地元の太田公民館主事の仕事を頼まれ、地域の生涯学習団体の世話などを始める。尾田さんはこの頃から、路傍に野ざらしになっている石仏を撮りはじめる。「風化していくもの、崩れゆくものの美しさに魅かれた」という。時刻により、天候により、その時々に表情を変えるおもしろさに、やみくもにシャッターを押した。ウッと息を止める瞬間、異空間に入ったような、石仏と対話しているような気がした。

しばらくして、地区の婦人会から石仏調査の申し入れがあった。ちょうど母が亡くなった直後でもあり、信仰心の篤かった母への供養にもなると思い、引き受けた。佐伯氏の指導を受けながら、調査に入る。

「はじめての経験でしたが、とても楽しかったですよ。太田地区だけでなく、教育委員会から砺波市全体の調査を依頼され、さらには庄川町の調査も行い、砺波全域に亘って調べ尽くすことになりました。やりがいがありましたねぇ。公民館主事は地域の火付け役ですが、風間さんは富山県内のあちこちで、火付け役をされてきた。素晴らしいなぁと尊敬しますよ」

と、風間耕司の行動力にも注目する。

「地元に根っこが生えている私などとは正反対に、風間さんはふるさとを二つ持っている『旅の人』なんですよ。新しい情報を持ち込んで、キラキラ輝いて見える。二つのふるさとを比較できるから、両方のいい所がわかるんです。あこがれますねぇ」

石仏調査を進めるうちに、尾田さんの行動範囲も広がった。砺波一円、千五百体の石仏をすべて調べ尽くしたことで尺度の基準が持てた。太田の石仏と比較して、富山、金沢、東京など、みんなそれぞれ違う。五年前、日本石仏協会からの見学者を案内した時、異口同音に「砺波の石仏は大事にされていて素晴らしい」と、驚きのことばが発せられた。御堂に護られ、毎日花が手向けられ、地域ぐるみで守られている。信仰心が土徳となって暮らしにしみ込んでいる南砺・砺波の風土を、尾田さんは誇りに思う。

「風間さんももう、よそ者・若者・ばか者ではなくなってきたかもしれない。富山に根付いてきたからね。でも感性と視点の新鮮さには、いつまでも期待しているよ。万華鏡はずっと続けて!待ってる人がいっぱいいるよ」

尾田さんの熱いエールに、春を感じた帰り道だった。

[談・尾田武雄(日本石仏協会理事・土蔵の会会長)文・本田恭子]

高岡ガス株式会社取締役会長 菅野淳一さん

高岡ガス株式会社取締役会長 菅野淳一さん

きらきらと日差しがまぶしい初夏のような日和となった。古城公園の桜は堀に向かって枝を伸ばし、きょうを限りと春爛漫を誇る。あすはまた、花吹雪の風情を楽しませてくれるだろう。千保川の橋をゆっくり渡って川沿いの道に折れる。不規則なカーブ、広くはない道幅――川舟が行き交い、馬車が荷を運び、車など希少だった近代の夜明けに産声を上げた、村や工場の面影がうかがえる一帯である。

千保川沿いの敷地にショールームを新設した高岡ガス本社に、同社取締役会長を務める菅野淳一さん(七十六歳、高岡市)をお訪ねした。

菅野さんは、高岡電燈の新社屋(現本丸会館本館)を建てた七代目菅野伝右衛門の孫に当たる。

「伝右衛門とは、いっしょに暮らした時期がほとんどないものですから、思い出といってもあまりありませんが」 と、静かに話しはじめた。

七代目伝右衛門には二人の子があったが、後を継いだ章一は、子を儲けることなく早世した。そこで金沢に嫁いでいた姉を家族とともに呼び戻し、その子淳一を、養子に迎えたわけである。

「金沢におりましたころ、伝右衛門が当時はめずらしかった車に乗って、何度か訪ねて来たのを覚えております。坊主頭で、子ども心に怖かったですねえ」

淳一少年はそのまま東京へ行き、戦火が激しくなった昭和二十年、中学二年のときに高岡へ戻った。終戦後の学制改革に伴い、旧制富山高校から東大へ入学、再び東京へ。さらに銀行時代を経て、高岡の地に落ち着いたのは昭和六十一年、五十歳代半ばになっていた。祖父伝右衛門は、淳一の大学時代、昭和二十八年に亡くなっている。

菅野家は、土蔵造りの家として国の重要文化財に指定され、高岡市山町筋伝建地区(伝統的建造物群保存地区)の核となる存在である。江戸末期から明治初期、伏木の回船業に関わり、紡績糸や綿、蝋、砂糖など手広く商売をして財を成した五代目伝右衛門が、菅野家中興の祖といわれる。

明治二十一年に後を継いだ六代目伝右衛門は実業家としての名声高く、公共的な事業に財を投じて、高岡の産業近代化に大きく貢献した。明治二十二年、全国初の市制施行都市の仲間入りをした高岡で、産業経済を支える銀行設立の発起人に加わり、設立後も二代目頭取として手腕を発揮した。明治二十六年には、富山県の近代工業のさきがけとなった高岡紡績株式会社を設立。資本金三十万円は当時としては破格の大企業であった。千保川右岸の畑地にレンガ造りの大工場が建ち、操業を開始。この工場のボイラー設備を利用した火力発電で、二百六十灯の電灯を点灯し、実用的電灯としては北陸初となった。この電気供給を一般家庭へも広げようと、電灯事業を兼営。明治三十三年、市中心部までの架線を終えたところで、未曾有の大火に見舞われ、配電設備は全焼した。この大火後に再建された土蔵造りの家が、現在の菅野家の家屋である。

大火からの復興が進む中、七代目伝右衛門が電灯事業の再興を引き受け、明治三十六年、若手実業家に呼びかけて高岡電燈株式会社を設立した。地元の旺盛な需要に支えられて電力事業は拡大したが、後に業界内の再編の波に揉まれていく。七代目伝右衛門は銀行頭取として金融界に影響力を持つ一方、金沢の軌道や鉄道事業にも敏腕をふるった。実業家として、また政治家(高岡市議会議長、衆議院議員)としても頭角を現す。昭和九年、高岡電燈の新社屋を湶町(現・本丸町)に建設。この頃、淳一さんはまだ幼く、祖父の事業について知る由もなかった。

「当時、高岡電燈の社長室で使っていた机や椅子、肖像画が自宅に残されていますが、その立派さを見るにつけても、建造物の貴重さを痛感しています」と、淳一さんは述懐する。

「高岡の電気事業の跡が残っていくのは、記念物があってのこと。建物として残ってほしいですね。建設当時の写真や建築専門家の意見などからも、その貴重さがうかがえますが、建築物の価値は、それをどう使うかによっても価値が生まれてきます。文化的価値や使用価値を数値化した上で、維持費用との差し引きをするべきでしょう。古城公園や万葉線との相乗効果も期待されます」

元銀行家の眼で分析を加えながら、淳一さんは祖父の業績に改めて思いを馳せた。

[談・菅野淳一(高岡ガス株式会社取締役会長)文・本田恭子]

釉仁磁器倶楽部 梅田ひろ美さん

釉仁磁器倶楽部 梅田ひろ美さん

アスファルトの道で、碁盤の目のように区画された問屋町の近く、白く乾いた道路の先に、ステンドグラスの門が目に飛び込んできた。

「ここだ。ここに違いない」と、門をくぐる。左右の建物はまさに倉庫だ。改装して、ギャラリー・スペースとして使っているという。

「入口はこちらですよ」

と、控えめだが温かい照明が、誘いのサインを送っている。一歩中に踏み込んで驚いた。倉庫の中に、これほどみごとな異空間が出現しようとは。広いエントランスホールから、飛び石に導かれるように和の空間へ。右手に茶室、和紙と木の小宇宙をのぞき見る。左手の階段を上ると二階ギャラリーへ。片側が吹き抜けで、空間に十分なゆとりを感じさせている。金属パイプやダクトとの調和が、倉庫であることを思い出させてくれてうれしい。

一階、茶室の奥のゆったりしたオープンカフェで、おいしいコーヒーをいただきながら、スペースのオーナー梅田ひろ美さん(富山市、五十九歳)に、お話を聞く。

「好きが高じて、はまりサクリなの。いつかは人が集まって楽しめる大人の空間を作りたかった。道路が県道になったのに、会社の倉庫が空いてたのがもったいなくて、無人で閑散とさせておくのが嫌だったの」

と、二〇〇六年十二月に『釉仁』としてオープンさせた。

構想は一年ほど前からあった。知り合いに、建築家ではないが若くて有能なプロデューサーが在り、梅田さんの意を汲み取って、感性あふれるアート・スペースをつくりあげた。オープニングには、エントランス正面に華やかな打ち掛けを飾り、大好評を得たという。

梅田さんは、父から引き継いだめっき工場を経営する会社社長である。小さい頃から、ものづくりの環境に身を置き、感性が育まれたと感じている。十八歳頃から絵の収集が始まった。初めて欲しいと思った絵は、高くて買えないものだったが、「五回払いでいいよ」と言ってもらえたことで、収集のスタートが切れたという。最初は図録を買うことから始め、版画へ、さらにその原画へと進み、一点ものへと買い進むのが、コレクターの常道。梅田さんはフランスの画家ブレが好きで集めてもいるが、コレクションは幅広く多彩で、何百点になるのかわからないほどとか。

「欲がなくなったらおしまいよ。飽くなき追求が大事よ」

と、意欲を見せる。絵はもちろん会社では買わない。プライベートなコレクションとして、区別している。

好きなのは観ること、集めることだけではない。若い頃には書道を、その後水墨画も習ったが、「色をつけたいなぁ」と思い続けてきた。その反動か、アクリル画にはまった。そしていまは陶芸。絵付けが楽しいという。「父のボケ防止のためにと思い立った」のがきっかけで、倉庫に電気炉やろくろを備えた。広いスペースを活用し、教室を開きながら若い陶芸家を育てようと、現在二人を雇用することで支援している。磁器専門の教室は県内では他になく、「釉仁磁器倶楽部」には、新たな感動を求める人たちが会員として加わる。

「自分でつくったグラスでワインやビールを楽しむワインの集いやビールの集いを開くと、みんな病みつきになるのよ。リピーターが多い。ミニコンサートには七十人くらいも集まった。みなさん気持ちの切り替えができるの。若さを保つ秘訣よ。もともとの感性が、本物にふれることで研ぎすまされていく。そんな環境に、自分も身を置いていられることに感謝してるの。感謝・感動・感性の三Kが大事よ」

と梅田さんは、華やいだ笑顔でカメラに納まっている会員たちの写真アルバムを開いてみせた。パーティーの最後には、教室の生徒作品のオークションが恒例になった。値がつくことで励みにもなり、売上金は日本赤十字社に寄付している。

空き倉庫にアートの息が吹き込まれた。本物に触れ、創作を楽しみ、人との出会いとつながりが広がっていく。

「どんな事業や業種も、最終的にはサービス業。おもてなしの心だと思うの」

意外性も居心地のよさも、なるほど「おもてなしの心」だったと、改めて得心した。

[談・梅田ひろ美(釉仁磁器倶楽部)文・本田恭子]

富山国際職藝学院オーバーマイスター 島崎英雄さん

富山国際職藝学院オーバーマイスター 島崎英雄さん

熊野川の橋を渡り、坂道を上っていくと、うぐいすの鳴き声に迎えられた。富山市東黒牧、かつて新しい農に燃えて開拓の人たちが入り、いまは大学などの学校や企業の研究施設が建つ、静かな学びの里となっている。

その一番奥まったところに、職藝学院がある。全国から、大工や庭師、家具職人などをめざす若者たちが「ほんもの」の職人を夢見てやってくる。古民家や学校を移築して整えられた校舎に、教授陣の一人、オーバーマイスター島崎英雄さん(六十五歳、富山市)をお訪ねした。

事務所に入ると、「その椅子に座ってみられ」と、島崎さんからいきなり声がかかった。ガラスのケースにでも入れておきたいような、華奢な椅子である。こわごわ腰を下ろしてみる。背もたれにそっと寄りかかる。椅子はソフトにしなりながら、身体に添うように支えてくれる。意外と大丈夫だ。

「その椅子は、木組みの強さをわかってもらいたくてつくったものです。百キロの巨体が座っても平気だよ」

わずか十五ミリメートルの角材を止めているのは、民家で百年いぶされた煤竹からつくった込栓。人が座るとゆらゆら動きながらも、折れることはない。

「八尾の曳山も、グラグラギシギシしながら、三百年以上もってる。木組みだから柔らかく対応できるんです」

千六百五十グラムという、指一本でも持ち上げられる軽さで、人の体重を楽々と支える椅子。座面に網代に編んだ和紙ひもを使用しているのも、八尾に育った島崎さんらしい。

「十五歳で棟梁に弟子入りした。住み込みで仕事を覚えた最後の世代ですよ。昭和三十四年に独立した頃は新建材やカラートタンが出始めて、わたしも食べるためにいろいろ手を出してみましたが、八尾がチンドン屋のような町になってきた。八歳下の弟が、わたしの最初の弟子でしたが、こんなことをするぐらいなら、大工を辞めるといった。わたしもそう思ってた」

大工本来の仕事に立ち戻った島崎さんが、古民家再生に取り組んだ最初の仕事が、八尾和紙「桂樹舎」の民族工芸館だった。伝統の木造工法でこそ、解体された古民家に新たないのちを吹き込むことができる。吉田桂介さんとの出会いが、島崎棟梁に確信をもたらした。その後、廃校となった小学校を移築再生した「和紙文庫」も手がけた。

「昔は当たり前だったんです。民家の中心にある枠の内には、ケヤキなどの立派な材が使ってある。長持ちするから長く使っていくのは当たり前。良い状態で使い続ければ千年でも美しい」

最も印象に残る仕事は、「千里山荘」だ。島崎さんの生家を含む五軒の民家から材を移し、茅葺き合掌造りの壮大な山荘に再生した。

「木を視て、木を組む。強度計算してもらうと、クリアしているんです。長年の勘ですかね。木を生かすということに、昔の人は努力していた。いかに腐らせないか。雨や霧避けに庇をつけたりね。今は密封してしまうから結露が発生する。木を守るのは脂なのに、乾燥材は丈夫だと言って大事な脂を取ってしまう。馬鹿げてるよ。乾燥させて殺してしまうから、狂わん。そりゃそうだ。しかし長持ちはしない」

にこやかな島崎さんが、声を荒げる。

「今の建築で歴史がつくれるか。道具がなくても仕事ができる時代で、それでいいんかい。サイディングが出てきて、どんどん張り替えてはトラックで捨てる。いまに日本海が埋まっちゃうよ。家も車感覚で買い替え、建て替え。地球環境のことを考えると、とんでもないことになる」

島崎棟梁は、危機感を募らせながら八尾の町家再生に取り組んできた。棟梁仲間と百人ほどの職人で組織される「八匠」が、精力的に関わっている。

平成十八年三月には、職藝学院の学生たちも加わった、福島一区コミュニティーセンター建て替え工事が竣工した。おわら踊りを意識した無柱の多目的ホールなど、伝統工法を活かした工夫がいっぱいだ。

「電気がなくても家を建てられるようになれ」

道具を使いこなし、歳月を経て残れる家を造れと、島崎棟梁は学生たちに期待している。

[談・島崎英雄(富山国際職藝学院オーバーマイスター)文・本田恭子]

魚津水族館学芸員 稲村 修さん

魚津水族館学芸員 稲村 修さん

きょうも暑くなりそうだ。木陰を選んで車を止める。売店の自動販売機の前に、ソフトクリームを手に孫を遊ばせる、老夫婦の姿があった。ミラージュランドに隣接する、夏休み前の魚津水族館。近くの温泉からやってきたマイクロバスが、宿泊客をぞろっと吐き出した。

館内の涼しさに、ほっと一息。学芸員で飼育研究係長の稲村修さん(五十一歳、富山市)に、富山の淡水魚についてお話を伺う。

「魚が棲むための水の流れは、地形に強く支配されるんですね。標高三千メートルから富山湾まで、わずか五十キロメートルほどで到達するという、世界でも類を見ない地形が、現在の富山を生み出している源です。『北アルプスの渓流から日本海の深海まで』が、魚津水族館オープン以来のテーマですが、緯度三十六・五度の富山がなぜ豊かなのか、この特異な地理、地形に支配されているということが分かってきました」

と、稲村さんはまず、地形の特異さから話し出した。

「富山は日本海沿岸のど真ん中にあり、背後には北アルプスの高い山々が控えている。日本海の表層には対馬海流という暖流が流れていて、水蒸気が出やすい。これが山に当たって雪や雨になる。特に雪となることで、水はゆっくり排出され、春から秋まで、富山を潤わせているんです。標高三千メートルといえば、極地といっしょですよ。富山県は極地から熱帯近くまでの気候を合わせ持っているんですね」

特に県東部は、山が海近くにまで迫っている。そして県西部は、内陸部まで平野が広がる。コンパクトに多様な環境が集まっているのが、「富山の個性」だという。

「県東部の川には、いわゆる下流域がありません。その分、生き物はプアですね。しかし、特筆すべきはイワナです。ニッコウイワナが黒部川上流、標高二千五百メートル近い雲の平付近にまでいます。おそらく日本で最も高いところに棲んでいるのではないでしょうか。その源流域の魚が河口域にも生息するという、特異な分布がみられます」

中流域の形態のまま、いきなり海に流れ込む県東部の急流河川、黒部川のダイナミズムである。

「県西部にはコイ科の魚が多いですね。タナゴの仲間のイタセンパラは日本にしかいない種です。秋に産卵するタイプで、大阪、名古屋、氷見の三カ所でしか生息が確認されていません。特に氷見のイタセンパラは他の二カ所とは遺伝的に少し違っていて、そのルーツや分布の経路など、とても興味深いものがあります」

氷見のイタセンパラは一度は絶滅かと思われたが、平成二年、万尾(もお)川で再発見され、以来地元を中心に熱心に保護されてきた。稲村さんも保護活動に関わり続けている。

「富山県が分布の端っこという魚が、なぜか多いですね。アジメドジョウ、タカハヤ、カワヨシノボリ、マルタウグイなど。カンキョウカジカは北海道・東北の日本海側にいるんですが、新潟を飛び越えて富山に分布する。おもしろいですねぇ。富山の多様な環境が、生物層にバラエティを与えているんでしょうね」

稲村さんは子どものように、眼をきらきらと輝かせる。

生まれ育った入善町舟見の家のすぐ裏に舟川が流れていて、山菜採りや魚捕りが日常だった。夏休みには母の実家に預けられて、従兄弟や近所の子らと毎日黒部川で遊んだ。みんな潜っては魚をつかみ、ヤスで突き、そして釣った。畑から穫れたてのマクワウリやトマトを、川で冷やして食べた。

「四年生の時だったか、淵に落ちて溺れたことがあります。水面が青く見えているんだけれども出られない。その時、八歳年上の従兄が肘を差し出してくれて、それに掴まって助かった。その頃は年上の者がみんなを見ていたんです」

そんなカッパ少年が、いま再び大学院に通いはじめた。山の降雪の多少と魚への影響について、基礎データを集めている。

「一方では、博物館などに集積された知識のアウトリーチ活動が、とても大事です。小学校へ水槽の出前を始めましたが、子どもたちは非常に興味を増してくれる。年取った者が若い人に『伝える』ことこそ、大切なんです」

いかに伝えていくか、話はさらに沸騰した。

[談・稲村 修(魚津水族館学芸員) 文・本田恭子]

元城端町長 岩田忠正さん

元城端町長 岩田忠正さん

小矢部川上流、南砺地方を襲った集中豪雨から十日近く経っていた。真夏の陽が照りつける立野ヶ原の台地。稲原の中に、めざす蔵のある家をようやく見つけた。豊かな木々の緑が木陰をつくる。勝手口の池に、大きなスイカが程よく冷えているようだ。

「この間の水には驚きましたねえ。田んぼから田んぼへ、畦を乗り越えて次々に水が広がっていくんです。その水音がザアーザアーと大きな音を立てていました。家の庭にも入ってきました。こんなことは初めてです」

岩田忠正さん(七十歳、南砺市)は、前代未聞の集中豪雨のすごさを、まず語った。そして

「立野ヶ原のスイカです。甘いよ」

と勧めてくださった。ほんとうに、おいしかった。

イチゴ狩りで知られるようになった立野ヶ原の戦中戦後を伺う。

岩田さんの家の横を通るのは、城端―金沢往来の街道である。今は一変してしまったが、かつてはうっそうとした森になっており、その森を抜けた向こうに陸軍演習地が広がっていた。春と秋の演習時には、列をなして兵隊が通って行った。

「演習があるときには、通信兵が先に来て戸をたたいていくんです。するとじいさんは、いろりに鍋をかけて、豆を炒る準備をしておく。夜になって歩兵が来ると、サッと豆を炒って黙って渡す。おおっぴらにはできないからね。そうやって演習兵を支えてきたんです。果樹園をやってたから、柿などもあげたりね」

岩田少年は五、六歳。歩兵の実弾演習で、ネットの下を這うようにくぐり抜けるのを見るのが、おもしろかった。その頃めずらしかったラジオが家にあり、「B29、南南東より飛来。北進中」などと得意げに口まねをしていた。

祖父に付いて松根油掘りに行ったこともある。演習地正面に千本松原があり、油を採るために松の根っこを掘り出すきつい仕事に、この辺りの農家がかり出されたという。

岩田さんの父は高瀬村青年学校の教師であったが、戦時色が強まる中、昭和十九年四月、富山県青少年農兵隊第四中隊(旧東礪波郡)隊長を命ぜられ、食料増産のための開墾に従事することになる。訓練や奉仕活動で各地を回り、家には帰れなかった。十月、召集を受け、青森通信隊へ。

そして終戦。立野ヶ原陸軍演習場跡地は、開拓村として復員軍人や戦災者、失業者の入植に供され、食料不足の解消を図ることになる。農兵隊での経験を買われ、岩田さんの父は開拓村の村長にと、県から要請された。

「開拓村の村長で食えるか、子らをどうして養うのかと、じいさんは持っていた火箸で、父を殴らんばかりに怒りましたが、父は心を決めていたようです」

祖父と母が働いて生計を立て、養鶏で日銭稼ぎを図った。父は毎日入植者の指導に明け暮れ、近くても家に帰る暇がなかった。たまに帰ると、演習地の境界をめぐるもめ事で、人の応対に追われた。開拓地はやせた土地で米が穫れない。酪農を勧め、大根などを作ったが、「自分で作った米を食べたい」というのが、開拓民の悲願だった。陸稲を導入し、うるち米も餅米も育ったが、草取りがたいへんだった。

「昭和二十四年、ようやく教職に復帰しました。軍属出身の開拓農もいる中で、二等兵出身の父は苦労したようでした。二十二年、天皇行幸の際に蔵から持ち出した座布団が、戻りませんでした。蔵にあったものはほとんど売ったらしい」

覚悟の上とはいえ、まさに艱難辛苦の四年間であった。 [談・岩田忠正(元城端町長)文・本田恭子]

[談・岩田忠正(元城端町長)文・本田恭子]