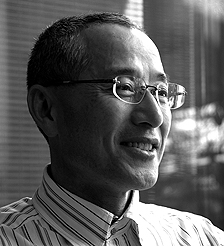

理容師:荒川武士さん

理容師:荒川武士さん

九月の日曜日、街はまだ白い半袖Tシャツが似合う暑さだ。富山市総曲輪通りグランドプラザの辺りに、人がざわめいている。ステージで何やらショーが始まったらしい。通りには、ぞろぞろと足音が重なりあっていた。

角を曲がって小径にそれる。静かだ。スピーカーの音が背中に遠のいて、ホッとする。

「へぇー、こんなところに」

赤と青の回転灯がなかったら見過ごしてしまいそうな小さな袋小路が、ひっそりと口を開いていた。小路の奥の理髪店に、荒川武士さん(六十四歳、富山市)を訪ねる。

「むかしは、もっともっと活気がありましたよ。毎日がお祭りのようなにぎわいでした。どの店にも住み込みの店員がいて、朝はおはようと挨拶を交わし、人のつながりというものがありました。町内の付き合いというか、人情がありましたねぇ」

空襲ですっかり焼けた市街地に、人が戻りはじめていた昭和二十一年、荒川さんの父幸作さんは、総曲輪に小さな土地を借り、理髪店を開いた。友人と二人で数年間、その後若い人を雇い、馴染み客も増えて店は繁盛した。

自宅は郊外にあったので、武士さんは、小さい頃から田んぼの中でバットを振り回して遊んだという。小学校五、六年頃からは街へ出たときには店に寄って小遣いをもらい、大和(デパート)へ行くのが楽しみだった。

「東別院、西別院は子ども達のたまり場になっていたのに、今は駐車場になって遊べなくなった。三丁目の夕日を見ると、胸がいっぱいになる」と、照れ笑い。

武士さんは、親の仕事を受継ぐのが当たり前と思って上京し、浅草でみっちり床屋修行をした。

昭和四十一年に帰郷し、店を手伝いはじめる。

「お客さんからも『ありがとう』と言ってもらえるいい職業ですよ。親に感謝しています」

以来四十二年間、横町から総曲輪の移り変わりを見続けてきた。

「むかしは総曲輪で店を持つことが名誉だった。だからお互いに盛り立てようと、協力しあった。しかし今は違うねぇ。自分さえ儲かりゃいい。人情がなくなった。金、金、金、一番きらいなことだね。娘にいつも言ってるんです。父ちゃんは総曲輪で商売してるから、総曲輪で買ってくれるようにと。商売はお互いさまですから」

荒川さんも、客の途切れる時間を見計らって、近所の店にコーヒーを飲みに行く。

「奥様連が昼食とお茶を済ませて、さぁ、これからカラオケ行こう!と引き上げて行った。時代が変わったと感じましたね」

気軽に世間話ができる場所として、女性たちには井戸端があり、男性たちには将棋や碁があった。「床屋政談」というのもある。毎日遊びにきては、政治の裏話に暇をつぶしていく。床屋にはいろんな職業の客がやってくる。「お医者さんなら、店で問診ですよ」と笑う荒川さん。身の上や家族のことまでよくしゃべる人もあれば、無口で、何十年も通っていて名前も知らない人もある。

「お客さんは七割は他から。近所の人は多くない。嫁さんの悪口もいえないでしょ」

なるほど、である。

総曲輪も横町も、すっかり様子が変わったが、父が創業した頃から変わらずに来てくれる客があるという。明治生まれの九十六歳。家族に車で送ってもらい、帰りはバスで。おしゃれで、いつもツタヤへコーヒーを飲みに立ち寄る。

「親戚でもないのに長くつながっている。うれしい、ありがたいことです」

また、高校時代から来ている三十歳ほどの男性から、「おっちゃん、あと二十年床屋しとってね。行くとこなくなるから」といわれた。職場のことなど、よく話してくれる。

「胸が熱くなった。こういう子がおるから張り合いがある」

ゴミを捨てる中学生に、「ダメやねけぇ」と叱りとばす荒川さんには、「どんな時代でも、人と人とのつながりが大切」だという強い思いがある。小路の奥で、これからも人情の炎を灯しつづけてほしい。

[談・荒川武士(理容師)文・本田恭子]

県産材アドバイザー:安田信夫さん

県産材アドバイザー:安田信夫さん

富山市南部を東西に横切るスーパー農道。農道と言いながら、乗用車やトラックがガンガン走る幹線道路なんだからおかしいね、などと言いながらも、時々有り難く利用させていただく。そのスーパー農道を西へ、神通川を渡って間もなく、木造の会社事務所が見えてくる。目立たせよう、誘い込もうとする華美な店舗建築が増える中で、せめてスーパー農道沿いには、田園風景にとけ込むこのような建築物を、望みたいものだ。

玄関から中へ。新築ではないのに、ほのかな木の香りに包まれた。空気が柔らかい。無垢材の壁が飴色を帯びはじめ、ゆったりと時が流れていくようだ。

富山県産材アドバイザーであり、県産材を使った住宅建築を多く手がける頼成工務店代表取締役、安田信夫さん(五十五歳、富山市)に、お話を伺った。

「県産材とか、地元の木とか、ことさらに言うのはおかしいんです。本来、それが当たり前の山と人との循環だったんです」

という安田さんは、ゼネコンで公共建築に携わっていた経歴をもつ。その後先輩の勧めで頼成工務店に入社し、木造建築に仕事のおもしろみを見出した。

「木造は住宅から神社仏閣まで、日本の文化です。奥が深い。お客さんと話しながら、形にしていく楽しみも大きいですし、これからは木造だと思いましたね」

前社長から会社を引き継いだ安田さんは、方向を木造建築に定め、走り出す。

「丸太を使うのが、頼成の建て方でした。田舎の大工は材料が太くてしっかりしていると評判でしたよ。私の在所山田でも、かつては孫のためにと山に木を植え、育て、孫の代にはその木を伐って、家を建ててきた。ところがある時期から、安い輸入材が主流になり、家族のつながりも希薄になって、山は荒れ放題。これでちゃあかんと思いました。山を育ててきたのも人間、壊すのも人間です。先代が植えた木を使う喜びは、今じゃそうそうない。百円(ショップ)で、心は買えないですよ。何十年も年月をかけ、先代の世話になった木は、柱一本でもなでてやりたくなる。ものを大切にする心が芽生えてきますよ」

表情も語り口も穏やかだが、安田さんのことばはじんわりと地熱のように響いてくる。

「最近は数値(データ)重視で物事が進められますが、数値に出せん部分がある。木一本でCO2をどれだけ蓄えるかは数値に表せますが、人間の心にどれだけ安らぎを与えるかは、表すことができません。地元に育った木は、その地の気候風土に合うと言われますが、根拠となるデータはありません。ただ長く言われてきたということです。県産材を使うメリットは特にありません。会社のブランドにもなりにくい。ただ、海を越えて運ばれてきたものよりはすぐ近くの木を使うのが自然だろうと。地産地消です」

地域を愛し、地域の森や自然環境を守りたいという考えから、県産材を建築に取り入れるケースが増えはじめている。しかし、流通ルートがなく、入手する方法が少ないのが実情である。

「県産材は高くつくというイメージがありますが、何軒も扱う我々は、製材の歩留まりを高めて適材適所で使うので、実際には価格は変わりませんね。むしろ危惧されるのは、木の癖を見抜いて使い切る職人の技術が伝わらなくなっていることです。地域材を使うことで職人を育ててきた環境が崩れてしまった。丹誠こめて手入れし、いい木を育てても、それを使って家を建てる人がいなければ、報われない」

住宅の在り方、生活のスタイルが変わってきて、木の文化が受け継がれなくなったことに、安田さんは危機感を感じている。「とやまの木で家をつくる会」にも関わり、家を建てる親より、その子どもに森や山のことを知ってもらい、三十年後には自分も考えようという気になってもらえるようにと、親子で森を楽しむイベントなども企画している。

「炎を見ると心がポッと温かくなる。木にさわると落ち着く。無垢の木にあこがれを感じるのは人間のDNAなんでしょうね」と、安田さんは目を細めた。

[談・安田信夫(県産材アドバイザー)文・本田恭子]

« Previous | Next »

豆腐店自営:名村寿郎さん、温美さん

豆腐店自営:名村寿郎さん、温美さん

この日限りとばかりに、晴れやかな錦秋の彩りを見せる砺波野の樹々。福光の町中を流れる小矢部川の畔にも、桜並木の紅葉がまぶしいほどに照り映えていた。玄関前に吹き寄せられる落ち葉を、白いエプロンの女性が掃いていく。竹ぼうきの音が、同じリズムを刻みつづけていた。

車一台がやっと通れる路地を抜け、新町通りに出る。昔懐かしい町家の風情が残る一帯である。

きょうの目当ては白いのれんのとうふやさん、名村豆腐店。カウンターに置かれたアルミバットに、揚げ立ての丸山(がんもどき)や厚揚げなどが数種類、手書きのお品書きとともにちんまりと並んでいる。

午前中は客足も近いと見えて、元気な話し声が店先に響く。奥の部屋で名村寿郎さん(六十六歳、南砺市)と時々、妻の温美さん(六十一歳)も加わって、いろいろなお話を伺った。

「ここはもともと、商人や職人の町としてつくられて、新町村と言ってたんですよ。最初から豆腐屋だったかどうかは分かりませんが、明治にはもうやってたようですね。二十年前に九十四歳で亡くなったばあさんが豆腐屋に嫁に来たと言ってましたから、少なくとも四代以上は続いてます」

と話しはじめた寿郎さんだが、実は豆腐をつくりはじめたのは五十歳を過ぎてからという。

「たまたま豆腐屋の娘と結婚しただけで、三十年近く、東京や横浜で輸入品販売などのサラリーマン生活をしてました。たまに帰省しても、手伝うこともありませんでしたね」

ところが義父が病気で入院し、豆腐づくりの中心であった義母が介護に時間を取られ、仕事ができなくなった。近くに嫁いでいる義妹が手伝いにきていたが、店を続けることが難しくなった。

「豆腐屋をやめるか、二人で帰って継ぐか、決断しなくちゃいけない。思い切って帰ることにしたんです」

最初は見よう見まねで、昔ながらの義母の豆腐づくりを習い覚えた。炉に釜をかけた地釜で、大豆を煮る。火加減がなかなか大変だった。燃料は重油だったが、昔はバットや木工の屑を使っていたという。設備らしいものも機械もない昔のままの豆腐づくりだったが、他を知らなかったので、それが普通のやり方と思っていた。が、五、六年で炉が壊れ、修理の職人もいなかったので、ボイラーを入れた。温度をセットすれば、後は自動。その楽なことにびっくりしたという。

「うちは、まわりの豆腐屋にはない生湯葉をやっていたんです。料理屋や仕出し屋からの注文で出していました。今も、商売の半分は湯葉です。最近はそば屋やフランス料理店にも出していますよ」

石の炉に平たい土鍋をかけ、炭火でとろとろと豆乳を炊くと、コシの強い湯葉ができる。

「たくさんはできないが、店でも売ってます。お客さんがよく知っていて、午前中でなくなりますね」

朝は四時半に起き、すぐに店を開けてのれんをかける。「牛乳や新聞を配達する人が、明かりがついていると安心するし、励みになるでしょ」と、早朝から働く人へのさりげない気配りでもある。

「うちのようなスタイルの店は、もうないでしょ。気張ってやってるわけではなく、休まずに続けることを心がけています。その日に食べるものをその日につくる。生ものだから、つくり置きができない。つくってるところが見えるので、お客さんも安心する。夫婦で時間の都合をつけあって、よう飽きもせんとやっとりますわ」

と、顔を見合わせて笑う。

町内の役をいろいろ引き受けてきた寿郎さんだが、近頃は畑へ通うのが楽しみという。畑では何もかも忘れて夢中になれる。あこがれだった「晴耕雨読」の生活に近づいた。温美さんは、午後はお茶のお稽古に通い、趣味の世界を広げている。

昔のよさを楽しむ暮らし、その遊び心や気持ちのゆとりが、店先に人を呼び込むのかもしれない。

[談・名村寿郎、温美(豆腐店自営) 文・本田恭子]

« Previous | Next »

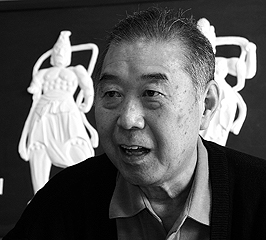

印染工房、染職人:森田信一さん

印染工房、染職人:森田信一さん

道幅は狭いが車通りが激しい。福光の町中から刀利へと続く街道筋に当たるからだろうか。格子窓のある町家の前を、空の荷台を躍らせて軽トラックが走りすぎた。

町家の軒の上には、通りを歩いてくる人が読めるように「もりた紺屋」と、控えめな電飾看板が上がっている。玄関戸を開けて中に入ると、紋を染め抜いた藍染めのれんが、シャキッとした顔つきで迎えてくれた。

「おじゃまします」と、のれんをくぐる。いろりのそばへ招いてくださったのは紺屋の主人、森田信一さん(五十七歳、南砺市)。さすがに紺の作業衣が板についている。

「実は昨年四月に倒れましてね。もうだめかと思いましたが」と、話しはじめた。

創業は文政五年(一八二二)、以来百八十六年になる。明治十七年、近所からのもらい火で全焼し、同十九年に再建して今に至る。

「居間に使っているここは、元は仕事場だったんです。わたしのガキの時分は、板の間にむしろが敷いてあって、寒い寒い部屋やった」と、子どもの頃をふりかえる。

「こんな商売イヤや」と、家を出て京都へ行ったが、就職した先は染工場。従業員四百人の近代染色の大工場で、五年間、染めの最先端を経験した。

「染めが嫌いというわけではなかったんですね。京都は勉強する材料に事欠かなかった。親父は帰って来いとはいわなかったが、伝統工芸的な仕事がふえてきて、手伝ったりするうちに帰る気持ちになった。昭和五十年でした。求められるものが変わっていった時代でしたね」

江戸時代から、常に新しいものを追求してきたのが、染めの世界だった。時代を先取りし、薬や化学にも貢献していると、森田さんはいう。

「勉強すればするほど見えてくる。染料から始まって、ファーブルの昆虫記までいってしまうんです」と、並々ならぬ探究心をのぞかせる。

そんな森田さんを見込んで、大物仕事が舞い込むことがある。いきいきとやまのイベントで、富山テクノホールに五・四メートル角の大風呂敷を吊り下げたことがある。

「あんな仕事は初めてでした。図柄を拡大するのに、ものすごい苦労をしました。福井から頼まれて、長さ十一メートルののぼり旗をつくったこともありましたね」

チャレンジが必要なのは、大きさだけではない。染め、織り、和紙、陶芸など、手仕事の魅力にスポットライトが当たった時期があった。たとえば、半世紀以上も土蔵で眠っていた藍染めや茜染めのものを見て、その色や味わいが藍であり、茜であると思い込む。作り立て、染め立ては、色も新しいということが受け入れられない。古いものと同じものをつくれと、無理難題が持ち込まれる。

「古いものが持ち込まれると、無謀と思いながらも、意地でもやろうとしましたね。古い技術を検証して、新しい技術でどうしたらいいかと、何度もやってみる。なるほどわかった、次から活かせる、と思ったら、同じような仕事はなかなか来ない。そんなことの繰り返しですよ。採算の合わんことばかり、三十年間よくやってきたな」

と、森田さんは苦笑しながら、茶を注いだ。

「こんな小さな町に、戦前まで染屋が八軒もあったんですよ。畳の縁を染めていたんです。藍で麻を染めるのはたいへん手間のかかる仕事でね、何度も赤光りするまで染めんといかん。紺縁、高島縁と呼ばれて重宝されましたが、いまは生活様式が変わって用途がなくなった」

幕末から明治初期のものという、消防組のみごとな総手刺しの刺し子。二枚合わせの裏側は、鳳凰に桐の図柄が粋に染め上げられている。こんな仕事もいまは夢だ。

「むかしは花嫁調度品として花嫁のれんや内のれん、家紋のれん、大風呂敷、袱紗なども併せて持参した。呉服屋さんから注文が来たもんですが、最近はその注文も激減しましたね」

大漁旗もハッピも、いまは生地の上にCGがそのまま印刷される時代。染めの世界は劇的な変化で、地図を塗り替えつつあるという。

「若い人を預かるのは難しいが、救われた命だからもう少しがんばりたい」と、森田さんは城端曳山の印半纏の色を指す仕事場へと、席を立った。

[談・森田信一(印染工房、染職人) 文・本田恭子]

« Previous | Next »

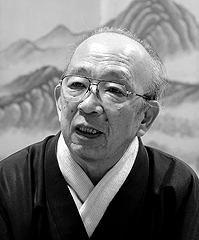

聞名寺住職:霧野雅麿さん

聞名寺住職:霧野雅麿さん

この冬一番の冷え込みとなった一月半ば、平野を覆った雪は満面に光を照り返し、立山連峰は空の青さに挑むかのように、きっぱりと天に顔を突き出していた。この日のために富山に住んでよかったと思える、まぶしさだった。

八尾の町に向かい、坂道を上る。石垣をたどって見上げると、緑青に覆われた大屋根がくっきりとそびえる。目指す「聞名寺」である。

パリパリと、凍りついた参道を踏みしめ、庫裡にたどり着く。浄土真宗本願寺派「桐野山聞名寺」二十五代、霧野雅麿住職(七十五歳、富山市)に迎えられ、本堂を案内していただいた後、暖かい室内に移ってお話を伺った。

「戦前まで、八尾はこの辺りの農村部では唯一の町でしたから、商店街は繁盛し、左官や大工、桶屋といった職人もたくさんいて、家の数より三味線の数が多いといわれたほど、町人文化が盛んでした。江戸時代からの養蚕、蚕種、和紙などの産業で裕福でしたし、八尾の町人文化には卓越したものがありましたね」

その町民の心厚い支えによって、聞名寺本堂の偉容が今日に伝えられている。

聞名寺は正応三年(一二九〇)美濃で発祥し、飛騨を経て越中に入り、戦国の支配勢力の変遷とともに寺域を移し、天文二十年(一五五一)、現在の旧い砦の址「八尾前山」に落ち着いた。爾来、境内を開放して積極的に門前町をつくり、加賀藩の時代に八尾町建てがなされて、四百五十年に及ぶ町の歴史を、ともにつくってきた。

「佐々成政に焼かれた可能性を考えると、現在の本堂は四回目の建替えになるものです。約二百年前、文化九年(一八一二)の建立で、大工は京都の名匠、柴田新八郎です。井波の瑞泉寺も造りましたが、現存しているのは京都本願寺とここだけだそうですよ。上新川、婦負、利賀から多くの木材が来ていますが、住民総出で材木を運んだり、河原から石を運んだりしたんです。この本堂は住民の真心の記念碑です」

だから、つい最近も消防署の防火訓練に協力したところだと、霧野さんは話した。

築二百年も経つと、雨漏りと虫食いで材は傷む。昭和四十五年、本堂の屋根を修復し、瓦屋根から銅板葺きに葺き替えた。その重責を担ったのは、立山の山頂雄山神社を手がけた社寺建築の酒井仁義棟梁。細部にこだわり、勘定抜きの仕事ぶりできっちり仕上げた。総欅造りの豪壮な堂宇は町民の誇りであり、本堂の縁と境内はおわらの舞台としても親しまれてきた歴史がある。

堂内に足を踏み入れてまず目に留まるのが、柱の美しさだ。防虫防水効果のある鉄銹塗を施した艶やかな木目が際立つ。

視線を上に移すと、欄間と天井画の迫力に圧倒される。天井画は、上野幸夫職藝学院教授の指導のもと、平成元年から四年にかけて修復が行われた。二種の鳳凰各雌雄、合わせて四種の図柄の修復に当たったのは、奈良県の桜坂弘さん。社寺装飾の分野で初めて黄綬褒章を受けている。一枚を仕上げるのに下絵から置絵まで三回塗り重ね、一カ月半はかかるという。それを四十枚、復元した。

文化材修復の技術者は数少ない。円形の図柄の修復には、生きた線と色合わせが求められ、職人の住む五島列島まで板を送って、取組んでもらった。

内陣の左右の余間には、新たな天井画が企画された。輪島塗沈金による巨大な鳳凰一対。この大仕事に挑んだのは、宮坂辰清さん。箔師は舟木安二さん。

「三尺角の節のない一枚板を調達するのが、なかなか大変でした。輪島の天板は軽くて丈夫、漆を塗って防水防虫にもなるし。金箔は機械打ちのものでなく、手打ちにしました。二百年後の人に知ってもらいたいから」と、霧野住職は再び二百年後に修復が行われることを見越して、現代の技術や文化を伝えたいと考えている。上野教授によると、「天井板の裏にまで漆が塗ってあるのは、日光東照宮とここだけ」ともいう。

「元禄時代からの過去帳を見るたびに、この人たちが守ってくれたと思う。三百年後の人たちにも同じ思いをもってもらえるように」

二十五代住職としての気概でもある。

[談・霧野雅麿(聞名寺住職) 文・本田恭子]

« Previous | Next »

一級建築士:高畠外喜夫さん

一級建築士:高畠外喜夫さん

まだ二月というのに、砺波チューリップ公園の一角、藁葺き屋根の旧中嶋家の庭では、満開の紅梅が香っていた。春の訪れが一カ月ほど早いと、季節の異変を多くの人が実感している平成二十一年である。

砺波市では、都市開発が進んだ昭和五十年代の初め、文化財として価値ある建物のいくつかをチューリップ公園に移築し、遺してきた。そのひとつが砺波地方の代表的な民家「旧中嶋家」であり、もうひとつが砺波平野に吹いた近代化の春風を象徴する旧中越銀行本店、現在は「砺波郷土資料館」として使用される洋風木造土蔵造りの格調高い建物である。左右対称にどっしりと構えた洋風の土蔵造りが、針葉樹の深い緑と呼応し、北ヨーロッパの洗練された空間を感じさせている。

この建物が市街地から移築されて、これほど生き生きとしているのはなぜだろうか。解体移築の大仕事を手がけられた高畠外喜夫さん(七十一歳、砺波市)をお訪ねした。

高畠さんは昨年一月、胃がんの手術を受けたのを機に、生涯の仕事としてきた建築設計事務所を閉められた。最後の仕事となったのは、井波瑞泉寺の収蔵庫の新築だったという。

「こんな(文化財の)仕事ばっかり、ようやってきました」

山のような資料を整理してすっかり空になった事務所で、これだけはと残しておいた写真や資料をめくりながら、高畠さんは移築当時のことをふりかえった。

昭和五十二年七月、市からの委託を受けて調査開始。当時、北陸銀行砺波支店として営業していた建物の、詳細な測量調査に入った。明治四十二年竣工の銀行内部は、「まるでタイムスリップしたようだった」という。

「テレビ番組のセリフじゃないですが、まさに『いい仕事してますね』のことば通りでした。擬洋風ですが、日本には伝統技術と西洋からの技法・工法をこなす腕が、十分にあったという証です」

部屋の角や石段、入口の枠などの複雑な断面を見ても、日本の寺社建築にはすべての技術が含まれていたと見て取れる。「たいしたもんだ」と、高畠さんは感嘆する。繰り型ひとつ作るにも、まず鉋の刃と台を作ることから始める。どれだけの数量があったことか。

また土蔵造りの防火性と、重量を支える技術にも驚いた。壁の中に丸竹を使い、その両側から壁を塗る。壁厚は十五センチほどにもなった。吹き抜けの大空間を支える柱の下には、堅い栗の木に鉄板を載せてあったが、その鉄板の厚みの分だけ、栗の木が重みでめり込んでいたという。

「中越銀行の株主は大地主ばかりだった。金に糸目を付けずに手をかけることができたのだろう」

その株主の一人、根尾宗四郎邸の解体移築にも関わり、実測調査資料を後に郷土資料館に寄付している。

「元の通りに復元できるかが一番心配だった」と、現地測量に一年以上をかけ、翌五十三年十月に着工。柱や部材の一本一本に番付けをし、箇所付けをして解体した。天井は一枚ごとに釘を抜き、ていねいに外して移動した。

竹内源蔵の漆喰彫刻が施された玄関の風避け部分だけは壊さず、そのままトレーラーで約一キロメートルの距離を、夜中から朝までかかって移動した。

最も大変だったのは、台風に遭遇したことだという。移築中の建物を覆うように、二十二メートル四方ほどの素屋根が掛けてあったところで、風をはらんで大凧を揚げるような状態となる。高畠さんはハラハラしながら一晩中現場に立ち続けた。幸い無事に一夜が明けたが、命の縮まる思いだった。

同じ思いを、中嶋家の移築のときにも味わった。合掌造りの片方の屋根だけを葺いたところで台風に遭い、夜中じゅう祈るような気持ちで、現場に座りつづけたという。

昭和五十四年八月、明治の木造土蔵造りは見事に「砺波郷土資料館」としてよみがえった。

「調査をしっかりして、記録を残したのがよかった。天井裏へ上がって真っ黒になって測量したのが、なつかしいね」と、高畠さんは広げた青写真に見入った。やがて

「佐伯安一さんとめぐり会わなんだら、この仕事はできなんだ。三十三年間、悔いはない。燃え尽きた」

と、晴れやかに言い放った。

[談・高畠外喜夫(一級建築士) 文・本田恭子]

註・佐伯安一(郷土史家 元砺波郷土資料館長 富山民俗の会代表富山県文化財保護審議会長など)

« Previous | Next »

富山県知事認定「とやまの名匠」左官:佐伯昌徳さん

富山県知事認定「とやまの名匠」左官:佐伯昌徳さん

小中学校が春休みに入ると、なんだか町全体が春めいてくるようだ。野球やサッカーの練習が本格的に始まり、サイクリングやウォーキングのイベントにも家族連れの参加が多くなる。

射水市(旧小杉町)を流れる下条川河畔の桜も、すっかりつぼみが膨らんできた。「竹内源造記念館」として残された旧役場庁舎にも、暖かい光が降り注ぐ。

正面から見上げる洋風アカンサス文様の鏝絵をはじめ、館内に源造の作品をたどっていくと、趣の異なる真新しい作品に出会った。下村の流鏑馬を題材にした若々しくフレッシュな鏝絵。どのような方がいまも…と、作者を訪ねることとなった。

地鉄滑川駅に近い町並みに、佐伯昌徳さん(六十八歳、滑川市)のお宅を訪問する。玄関の戸を開けると、かわいらしい作品が目に飛び込んできた。壁にかかった鏝絵の中で、オタマジャクシやカエルや魚たちがぞろぞろつながって泳ぐ。廊下の壁にも、白雪姫と七人の小人たちが踊っているし、アニメ・キャラクターが空を飛ぶ。蝶も飛び交う。廊下の奥まで光は届かないが、鏝絵のファンタジーが子どもの頃の楽しい夢をかき立ててくれる。

迎えてくださった佐伯昌徳さんは、穏やかでやさしそう、膝に孫を乗せて遊ばせるのが似合いそうだった。

「いやぁ、孫はいないんですよ」

と、佐伯さんはゆっくり話しはじめた。

子どもの頃に母を亡くした佐伯さんは、中学を卒業すると、父の売薬を少し手伝ってみたが性分に合わないと悟り、まもなく富山市内の左官工業所に住み込みで就職した。五年間みっちり修業した後、二年ほど通いで仕事をし、昭和三十八年頃に独立した。

社会はちょうど戦後復興が軌道に乗り、産業も生活も一気に変わりはじめた頃だった。

「当時はいろんな公共施設や学校やアパートが次々に建って、左官の仕事はいくらでもありましたね」

土壁から石膏壁、セメント壁の需要に応え、一生懸命に仕事をした若い左官屋は、やがて滑川でも認められ、得意先が増えていった。

左官業組合の滑川支部長も務め、働き盛りの五十六歳の時、突然くも膜下出血で倒れた。

「平成八年でした。とにかくがむしゃらにやってきたからねぇ。後遺症もなく、奇跡的に助かったのが、ほんとうに不思議なくらいです」

その頃から、前支部長のあとを引き継ぎ職業訓練校に指導に出ているが、退院後は人前で話すのが平気になった。

「もらったいのちだから、何かせんならん。何にでも挑戦してやろう。そんな気になりました。変わりましたね」

そんな折、見学に行った伊豆の長八美術館で鏝絵に出会った。全国コンクールがあることを知り、入賞を目指して試行錯誤する中で、改めて竹内源造のすごさを再認識することにもなった。たとえば立体感について

「名越家(砺波市)のものは三十センチ以上も浮かしていて、迫力がある。伊豆の長八さんも及ばない高い技術ですよ」

佐伯さんの「流鏑馬」も、弓にアルミの芯を使うなど、現代ならではの工夫を凝らして立体感を出し、オリジナルな世界を追求している。この作品は昨年、日本左官業組合連合会北陸ブロック会が富山で開催された時に、漆喰鏝絵の実技研修として制作過程を実演し、仕上げたものである。鏝絵は石川、福井にはほとんど見られず、注目されたという。

「京都には様々な種類の土があり、聚楽壁が生まれた。大阪城の漆喰壁は、厚さ三十センチもあり防火に優れている。しかし関西で鏝絵は生まれなかったんです。ローム層で、土壁に適した土のない関東で、鏝絵は生まれたんです。おもしろいもんですね」

デッサンから仕上げまで、少しずつ形になってくるのが楽しいと、佐伯さんは次の構想を練っている。

「子どもたちと母親たちに喜んでもらおうと思って作っています。多くの人に親しんで楽しんでもらいたいです」

もらったいのち、佐伯さんのチャレンジは続く。

[談・佐伯昌徳(富山県知事認定「とやまの名匠」左官)文・本田恭子]

« Previous | Next »

景色は、自然と人とがつくりあげている巨大な絵だ。季節や時刻によって表情が変わり、時に大きな感動を与えてくれる。

近年、若者のスイート・スポットとして人気を集めているのが、富山駅北側の富岩運河周辺に整備された富山県富岩運河環水公園である。茜色の空から深い闇へ刻々と変化する夕暮れ時、運河にかかる天文橋がライトアップされて水面に映りはじめ、水鳥たちが家路へと飛び立つ光景は、恋人たちのこころを呼び合い、肩を寄せ合うのに絶好のシチュエーションなのである。

この環水公園の川べりに、さらなるビュー・スポットをと、桜の苗木を植樹した人たちがいる。富山県写真家協会の会員たちである。平成十六年三月、同会の二十周年記念事業として三十本のコシノヒガンザクラが植えられた。記念事業責任者として企画実行に当たった、フォトグラファー大志摩洋一さん(六十歳、富山市)に、その経緯や思いなどを伺った。

「記念事業といえばパーティーをするとか、写真集などを出版するとか、あるよね。でもなんか物足りない。もっとずーっと残って親しまれるようなことはないか、と考えた。写真で飯を食っている僕らは、いつもすばらしい富山の風景にお世話になっている。その風景に恩返しをしよう、写真になるような名所をつくろう、ということになった。実はこのアイデアは、僕の師匠風間耕司大先輩や建築家で都市景観に詳しい稲葉実さんのアイデアでもあるんですけどね」

絵になる風景といえば、やっぱり桜。富山の桜といえば「コシノヒガンザクラ」。幸いなことに、接ぎ木でコシノヒガンザクラを育てている人が氷見にいるとわかり、苗木は予想外に早く確保できた。ところが、植樹に適した場所がなかなか見つからない。将来、桜の名所としてふさわしい景観が予想される場所で、しかも桜を植えることを許可してもらえるところでなければ実現しない。

「場所探しに、あんなに苦労するとは思わなかったね」と、大志摩さんは当時をふりかえる。条件を満たす有力候補地として届いた情報が、「富岩運河環水公園」だった。

「いろんな方々のお世話になって、ようやく話がまとまり、環水公園の管理者である県へ、コシノヒガンザクラ三十本を寄付させていただきました。植樹の時期は、葉のついていない春先がいいということで三月に。すぐに花見がしたいからと、四メートルのを四本、一・五メートルのを二十六本植えました」

早速四月に、花見の会を催したのは、いうまでもない。会員二十人ほどが参加し、植樹後初の花見を満喫した。

それから今年で五年目。植樹した土地は石ころが多く、一部の木は土手下の水はけの悪いところにあり、生育は必ずしもよくはない。

「大きくなりましたよ。でも伸びていないのもある。枯れて植え替えたのも三本ばかり。愛しゅうて愛しゅうて」 と、照れ隠しにおどけてみせる大志摩さん。

「桜の木が立派に育って、みんながカメラを持って撮ってくれたらうれしいね。いまはまだ環水公園の広さに負ける。もっと大きくなって天文橋を包むように枝が広がって、花の間から橋が見えるようになるのを、想像すると楽しいねぇ」と、目尻にしわを寄せ、恵比寿さんのように笑った。

滑川市に生まれ育った大志摩さんには、雪の山並みや広がる田園風景は、いつも見慣れた普通の風景だ。それでも、県外や国外へしばらく出かけて帰ってくると、高速道路から見える立山連峰に、「帰ってきた!」と実感するという。

「特に田植え前、まわり中の田んぼに水が入って、立山が映る。いいなぁ。富山は水の国や。環水公園も水あり、立山連峰あり、これに桜がそろえば、名所にならんわけがない」と、力を込める。

たとえば氷見からの立山連峰は、富士山と同じように、撮っても撮り尽くせないベスト・アングル。一方、富山北大橋から望むビル群には、新しい富山が見える。人それぞれに自分の名所があると、大志摩さんはいう。

最近は、失われていく町の風景をスケッチする「とやまを描く会」の撮影講師を務めるなど、仕事を越えた活動に面白みを感じている。

[談・大志摩洋一(フォトグラファー) 文・本田恭子]

« Previous | Next »

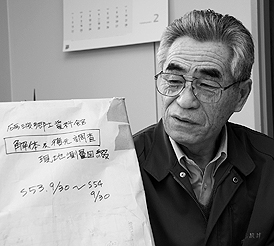

元白倉小学校校長:小西宗右衛門さん

元白倉小学校校長:小西宗右衛門さん

剱岳から雪解け水を集め、富山湾に流れ下る早月川の中流部に面して、廃校になった小学校を地域で活用する「しらくら山の学校」が、いまも懐かしい木造校舎のままで残されている。

晴れ上がった五月のその日は、しばらくぶりの校舎の清掃に、地域の人たちが汗を流していた。長く校長を務めた小西宗右衛門さん(八十六歳、魚津市)も、天日干しをした畳を取り込んだり、埃をかぶった図書室の備品を片付けたり、まったく年齢を感じさせない元気さで、一生懸命だった。

午後三時、片付け終わった事務室で一息入れながら、「昭和」の人生をふりかえっていただいた。

小西さんは大正十一年生まれ。幼い時からかくれんぼや鬼ごっこをして遊んだ神社の境内や、地元鉢集落への深い思いが、話ににじみ出る。

「その頃は松倉小学校鉢分校で、ここではなく村内にありました。虎谷など近くの村からも通ってきて、全学年五十人ほどで教師が一人。鉢集落三十二戸で田んぼが一町余りでした。子どもがどの家にも五人から七人くらいいて大家族でしたから、県外へ出稼ぎに出ていましたね。静岡へ、材木出しに行く人が多かった」

長男だった宗右衛門さんは、小学校卒業後、農業を継ぐために組合立「三日市農学校」へ三年間通った。

「百姓学校だったから、雨の日も蓑を持参して笠をかぶって、苗代や田植えをしましたね」

その後、上市農学校農業科と、林業科へも二年間通い、卒業後、義務制の青年学校を経て県立青年学校教員養成所へ通い、昭和十七年三月に卒業した。

最初の赴任校は、西礪波郡東太美青年学校。初めての場所なので、県庁で辞令をもらった足で総曲輪の本屋へ行き、富山県地図を買って調べた。福光駅から、地図を頼りに聞きながら歩いて、ようやく到着。学校で宿直しながら勤務に就いた。

土日には、自転車に乗って魚津の家まで帰ったこともある。昼近くに出て庄川町(現砺波市)を通り、家に着いた頃はすっかり暗くなっていた。

「庄川の方まで遊びに行ったり、太美山へも行きました。自転車は都合よかったですよ」

翌十八年四月、徴兵。富山で陸軍六十九連隊に入隊し、初年兵訓練を受ける。八月には大動員があり、鉢の村からも戦地へ出向き、帰らぬ人となったという。

「満州事変、上海事変などと続き、戦争でない年が少なかった。戦争一色だった。村でも四人、亡くなった」

小西さんは、連夜消灯後も下士官室に行って勉強させられ、試験を受けて幹部候補生となった。十九年十二月、フィリピンへ行くことが決まる。家へ帰ると、母親が驚き、泣き崩れた。門司まで、何とか切符を手に入れ、父と二人で送ってきたが、「戦地まで行く」と涙を涸らした。

フィリピンでの経験は、ことばにするにも余りあり、この紙面では到底書ききれない。夜を待って行軍が始まり、宿泊地に着いたら、煙が見えないうちに朝飯、昼飯を用意する。山中では毛皮の毛をむしって皮をかじったり、オタマジャクシを炊いたらなくなってしまったり。

「家に帰って、もし腹にあったら吐き出したいくらい、いろんなものを食べました」

二十年八月十五日、無線の中隊から終戦を聞く。「そんなおかしなことがあるか。日本が負けてどうする!」誰もが口々に叫んだ。

収容所で、赤痢やマラリアと闘ううちに小西さんは思う。「苦しい思いをしてたくさんの人が亡くなった。帰ったら百姓をしよう。二度と教壇には立たない。間違った教育をしてきた」

しかし復員後、教員不足で「三日でいいから」と説得され、角川中学校へ。昭和五十八年に退職するまで十四年三カ月間、地元のためにと、教育に携わった。

「子どもを通して父母やじいちゃん、ばあちゃんともつながりができた。よその地域だったら、こんなふうにはいかなかったと思う。町で出会ってもみんな教え子みたいなもの。しあわせだった」とふりかえる。その一方で、

「現地の人もどれだけ苦しんだか。戦争のように馬鹿げたことをやるもんじゃない。なぜ若い人の命をすてなきゃならないのか」と、戦争の酷さを思い、中東の様子にも心を痛める。

[談・小西宗右衛門(元白倉小学校校長) 文・本田恭子]

« Previous | Next »

声楽家:大成勝代さん

声楽家:大成勝代さん

車の窓を開けて田園を走る。心地いい風が車内を一巡りして、さわやかな空へと逃げていく。六月とはいえ、梅雨の蒸し暑さには少し間がある初夏の加積野。水田では根を下ろしたばかりの若い稲が、緑の風に頭を小刻みに揺すっている。果樹園のリンゴの木も、庭先の柿の木も、日に日に色濃く葉を茂らせていく。

住宅街にしては、ひときわ高くケヤキがそびえる緑豊かな庭にたどりついた。

「こっちこっち」と招く声に誘われ、玄関に入る。この春、洞杉の物語を紙芝居に仕上げたという大成勝代さん(六十四歳、魚津市)をお訪ねした。

アトリエの中央に座を占めるのはグランドピアノ。大成さんは長く高校で音楽教師を務めながら、声楽家としても活躍され、今も国内外の演奏家と共演されている。

庭に面した大きなガラス窓からは、豊かな緑が自然のままに飛び込んでくるかのようだ。この絶好の背景の中で、大成さんの紙芝居を見せていただく。

『洞杉大王と乙姫さま』と題された物語は、山奥の森を嵐から守ることで野や海を守った洞杉大王と、それを喜び、感謝する乙姫さま、その乙姫さまに恋した青杉との交流物語。森と海との生き物たちの仲立ちで、青杉と乙姫とが結ばれるという、夢いっぱいの物語である。

演じる勝代さんもすっかり役になりきった語り口で、終わったときには思わず拍手をしてしまった。

「魚津は、山から海まで見渡せる空間なんです。だから森や川や海が、巡っている感じが実感できる。子どもの頃からわかっていましたね」

大成さんは子どもの頃、よく母に手を引かれて加積の「だんだん田んぼ」を歩いた。畦の横を流れる農業用水を、飽かずに眺めていた。ちょろちょろ、ころころといい音がして、みずみずしい草が水面にたれている様子など、大好きだったという。

「紙芝居に描いた風景は、みんなわたしの中にあったもの」と、大成さんはいう。

田園風景ばかりではない。遠洋漁業に出港していく魚津港の風景も、目に焼き付いている。ブォーと尾を引く汽笛の音も、よく家まで聞こえてきたという。

初めて洞杉に出会ったのは十年ほど前。「ことばがなかった」と、その衝撃の一瞬をふりかえる。

「大きい木が好きです。大きいだけで意味がある。谷には十メートルの雪が積もるんですよ。大雨のときは、水がかぶさってくるように、滝のように降る。そんなところで千年も二千年も。考えられないです」

大成さんはヨーロッパ、アジア、中国へも出かけるが、どこへ行っても木が気になるという。

「大きい木が残っている国は、国の運営がうまくいっている気がします。木は残そうとしないと残っていかない。国の経済の安定や見識の高さが表れています。シンガポールの木はすごい。いまも毎年、国民一人一本、木を植える日があるそうですよ。木は人間が伐ってきたんです。中国山西省の山間部では、雨が降ると土が流れる。木を植え、水を溜め、人間に教育することが大事だと、通訳が話していたことが印象に残りました」

洞杉を含め、大自然が残っているということは、人を近づけない厳しさがあるということだ。ロマンチックとか気持ちいいというものではないと、大成さんはいう。

三八豪雪のとき、胸まで埋まる雪を必死に漕いで家に入ったことを思い出す。自然を甘く見てはいけない。

「自然は、私にとってはガンとしたもの。ガンとしてそこにあるから、人はその中で立っていられる。いつでも緑の中に身体ごとある感じ。薄緑色の水の中に沈んでいっしょに流れている感覚があります」

洞杉だけを大事にするのでなく、町の中にも樹木を増やし、日常的に浴びるように自然があるような町が望ましいと、大成さんは伸び盛りの庭の緑に目をやった。

[談・大成勝代(声楽家) 文・本田恭子]

« Previous | Next »