日本石仏協会理事:尾田武雄さん

「とやまの石仏たち」の表紙は、実に愛らしい装丁だ。いくつかの微笑ましい地蔵さまなどが載った写真集だろうとページをめくると、中身は想像以上に学術的で、ただならぬ数の石仏の特色が詳しく記されている。伺うと、一地方の学術書的な本でありながら初版の二千五百部を売上げ、今も静かに売れ続けるロングセラーだという。石仏に心の拠り所を求める人が少なくないのは、今の時代を反映しているのだろうか。

この本の著者で今回の主人公である尾田武雄さん(六十五歳)に話を伺う。尾田精肉店の二階、書斎兼資料室は、壁の両側、中央と夥しい数の本が並ぶ。なぜかここの書架の本は、一冊一冊が「私は尾田さんの本です」と主張しているように思える。知識と情熱があふれる膨大な尾田ワールドに、まず、圧倒される。

石仏に魅せられて三十数年とありますが、お若い頃から興味を持たれていたのですね。

「庶民の信仰には昔から関心があったね。石仏にはすごいストーリー性がある。自分の生き方に感じるものがあるね。考古学は実証の世界だけど、私らの学問はちょっと心が入っとるがいちゃ。詩人やから感じるんやちゃ」

二十代後半現代詩に没頭したことが、その後の調査研究に影響を与えているのは自他共に認めるところだ。

この地方の石仏の特徴はどんなことでしょうか。

「めちゃくちゃ大事にされとるね。平成十二年に日本石仏協会の全国大会が砺波であって、全国からお客さんが見えてね。どこへ行っても、(石仏に)花が手向けてあるから、尾田さん準備たいへんだったでしょう、と言われたけど、それは私が準備したのじゃなくて、普段から供えてある花。そう言うとびっくりしておいでたね。この辺は、石仏管理者、誰が管理してらっしゃるがか、聞いたらわかるよ。ほか行ったら、なかなかそんなことはないよ」

二階の資料室を出て、太田地区の石仏を案内していただく。しばらく行ったところにある萬福寺に着くやいなや、石仏を見て、辺りかまわず写真を撮る私に、尾田さんは静かに石仏の写真の撮り方を教えてくれた。

「まずは、正面で拝んで。仏様やからね。しゃがんで拝むと目線が合うないけ。まずそこで撮る。正面がいちばんいい写真が撮れるよ。あとは好きな角度から撮ればいい。それから、写真撮る時、息、止めるないかね。その息を止める間が長ければ長いほど、あんまり長いこと止めて死んだらあかんけど、それぐらいのつもりでやったほうがいい写真になる」

尾田さんが代表を務める「砺波土蔵の会」は発足から二十五年の生涯学習を積み重ね、学習から実践へと、昨年から砺波の空き家調査にのりだした。

「三百三十七軒とびっくりするくらい多かった。空家の持ち主はほとんどが自分と同じ六十歳代。豊かになって一生懸命勉強して大学行って、会社に入った。でも結局は出稼ぎに行ったようなもので、今となっては帰りたくても帰れない。故郷に帰れない同世代の企業戦士のために何かをやりたいと思ったね」

「太田地区の成人式に三十数年ずっと出ていて、この前、ふるさとと思うところはどこかと聞いたら、『砺波の駅』や『チューリップの塔』という答えが返ってきた。『太田のお宮さん』『庄川』『萬福寺』言わんがかと聞いたら『行ったことないもん』と言われて。考えてみたら、忙して連れてっとらんがいちゃ。罪なことしてきたと思うたよ。地元の良さをもっと言うてかんなんがいちゃ」

これから他に調べたいところなどありますか、という質問に、尾田さんが答える。

「ほかを調べることなんかないちゃ。ここ(砺波)にまだまだ何でもあっちゃ。(石仏を)物としてみるとタテヨコ測って終わりやけど、そうでないからね。その人の人生が詰まっとるがいから。親の思い、家族の思い、元はどこにあったか、お堂は誰が作った、一生かかってもわからんくらいやちゃ。井の中の蛙でいいが。井の中の蛙でなけなあかんが」

(税光詩子・記)

入道家

十一月半ば、入道家の庭の松は雪吊り、屋敷は細面の竹垣簾の雪囲いが施され、すっかり冬の準備が整っていた。刈揃えられたドウダンツツジの生垣は紅く染まり、凛とした佇まいに色を添えていた。

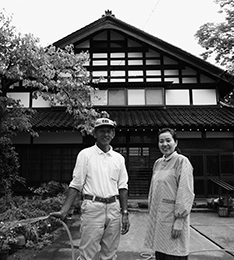

入道家の十二代当主、入道忠靖さん(八十歳)、昭子さん(七十八歳)ご夫妻をお訪ねし、家訓「不折」の額が掛かる広間でお話を伺う。

最近はインターネットで調べたり、散居村ミュージアムからの紹介だったり県外からの来訪者も多いという。大変ですねというと、「別に」とあっさり返事をする昭子さん。「拝観料がないから来た、という人もいますよ。でもこの間、新潟から二回もおいでて、二回目に包丁をもらったんですが、それがよく切れるんですよ」と屈託がない。

忠靖さんが今までの道のりを静かに話してくださる。

「戦後の農地改革で生活基盤がなくなり、食べていくことを考えると残った田んぼで何とかやるしかないと、農業を学ぶために学校を砺波から福野に替わってね」

学校を替えてまでも農業で生きていく決意を固めた忠靖さんは、外国での研修などで見聞を広め、水田のほか、チューリップの球根栽培に乗り出す。

昭子さんが嫁いできたのはちょうどその頃で、正月の三日に初めて会い、その月の二十五日には婚礼という、その当時らしいスピード婚だった。福光町長を父とし、東京で日本テレビに勤務していた昭子さんが、どうして砺波の農家に嫁ぐことになったかというと、忠靖さんのお父さんと懇意だった昭子さんのお兄さんが入道家を勧められたとのこと。

「兄は、あの家(入道家)は、百姓でも、ああせいこうせい言われん家(うち)や言うたもんでね」

忠靖さんの、ホンマにそうやったやろという言葉に、昭子さんが、ホンマにそうでしたよ、と答える。

「おじいちゃんは、『わしがもろてきた嫁やから、きかん(聞かん気)でも(家を)出せん』と言われてね。その当時のお嫁さんは言われたなりでしょう? 私は自分が正しいと思ったらはっきり言っとったからね。おじいちゃんはお前そのうち喉頭がんになるぞなんていっていました。最近、喉が痛くて、あ、きたかなと思ってます」とあっけらかんと笑う声が魅力的だ。

「ですが、田舎に都会の考え方が入ってくるのは悪くないことだと思いますよ」と忠靖さん。昭子さんのはっきりと合理的な考え方は、進取的な忠靖さんには好ましいものだったようだ。

当時、手作業によっていたチューリップの球根栽培の作業を省力化できないかと、植付機械を考案したり、色々と工夫を重ねる。その成果あって人足が画期的に減り、県からの表彰や全国大会での発表につながった。夢はふくらみ、更に拡大を考えるが、そこで農地の転用を禁ずる農地法にぶつかる。規模拡大なしには経営は成り立たないと、球根栽培にすっぱりと見切りをつけ、プラスチック加工業に転身した。その時は家族会議もしたけど、やっぱり先見の明があったね、と昭子さんは夫の決断を評価する。

「この家を維持していくのには普通の給料だけではやっていけんです。ひとつ直すといっても大きなお金がかかりますからね。先祖が苦労したという江戸時代からの足跡が帳面になって残してありますからね。わしもがんばらんなんなという気持ちできたわけですが、そういう気持ちがなければ(家は)すぐになくなってしまうと思いますね」

しばらく前になるが、たまたま参加していた県の婦人会の意見発表で、「屋敷林(カイニョ)のある暮らし」というタイトルで発表された女性がいた。若さに似合わず、祖先から受け継いだ屋敷林を未来の子供たちのために守っていきたいと、しっかりと話されたのが印象的だった。それが今回、入道さんから嫁がれたお嬢さんだとわかった。なるほどと、得心がいく。ご夫婦が守り続けてきたものは、そのまま、受け継がれている。

(税光詩子・記)

(有)中野工業 常務取締役:中野 貴代美さん

観音開きの分厚い黒の鉄扉がゆっくりと開く。次に、鉄格子の引き戸が、体重をかけて開けられる。蔵の中に足を踏み入れると、想像した以上に広がりのある空間があった。天井が高い。この広さのせいか、今は取り壊されたこの蔵の持ち主宅にあったという数々の屏風が配されているせいか、しんとした、少し緊張感のある気配が感じられる。

「昔はこの辺にずらっと米蔵が並んでいたそうです。蔵から出した米を伝馬船で北前船へ運んでいたのを、八十歳を過ぎた叔母は実際に見ているんですね。以前、番頭をやっていた人に聞くとこの蔵には三千俵の米が入ったということです」とお話しくださるのは中野貴代美さん(六十一歳)。このような歴史的建造物の所有や管理はたいがいは自治体や企業、NPO法人が多いのだが、この蔵は中野さん個人の所有である。

「敷地の石垣が素敵でしょう?石垣を残してくれる人が持ち主になってくれるといいねと、車で通る度に主人と話していたんです。ずっと気にはなっていたんですが、私たちが買うとは思っていなかったんですよ」

進んで求めたわけではなかったが、蔵がそれを望んでいたのか、会社の駐車場用にとこの一角を購入することになる。当初は敷地にあった住宅、庭、蔵、全てを取り壊し、更地にするつもりだった。

「古老から、この辺りに加賀藩の北前船の藩倉跡があるとは聞いていたんですけど、ほんとにこれがそうなのというくらい、ビニールとトタンがいっぱい貼ってあって、扉を開けるのが、怖いくらいだったんですよ」 歴史的な蔵と分かったが、修理しないと持ちこたえないという状態で、保存するかどうか悩んだ。

「でも、これを壊すと石田に何にもなくなってしまうんですよね。石田の財産だから何とか残してくれんかという声もありましたしね。私に話が来たということは、今まで仕事を通してお世話になった方々に恩返しをするいい機会だと思えたんですね」

屏風とともに、豪華に刺繍された二枚の打掛が衣桁にかけてある。元々華やかな品だけに長い間放置されたための汚れが痛々しい。箪笥に突っ込んだままになっていたのを人目につくように飾ったのは「かわいそうでかわいそうで」という中野さんの、打掛へのせめてもの心遣いだ。普通は処分したくなる布団類も全部打ち直しをして保存してあるという。

購入から修理整備を重ね、五年目の平成二十三年五月に、地域交流の場として「石田蔵」をオープンする。運営に当たる「石田・黒部きらきら『蔵』仲間」ができ、中野さんは事務局として活動を引っ張る。

蔵に四十揃もあったという御膳や椀を使っての報恩講料理教室、餅つき大会、個展、シンセサイザーのコンサート、ヨガ、煎茶など内容は多岐にわたる。だが、新幹線の開通を控えて、もっとできることはないのか、との自問自答が続く。

最近作ってみたんですよ、と、昔の金属製のファスナーを使ったストラップの試作品がテーブルの上に並んだ。ファスナーを線路に見立て、とんぼ玉の電車を乗せ、開け閉めが電車走行になる黒部ならではのアイテムで、黒部らしくて、面白い。よりよいもの、楽しいものをいつも探し続ける中野さんだ。

だが、経営者という立場もあり、「蔵」は重たい荷物であることも確かだ。

「大変だけれども、蔵の戸を閉めて使わなくなれば何の意味もなくなってしまう。先のことはわかりませんが、私が生きている間は頑張ろうかなと思って」

蔵の正面に天井近くから大きな一対の書が掛かる。歴史ある蔵でぜひ個展を開きたいと申し出があった書家、七澤菜波さんの作品だ。この蔵をイメージして書いたという作品は、流れるように向かい合う線がハートのようにも見える。このハートは中野さんが蔵を蘇らせ、鼓動を与えた「命」そのものであり、話を伺ったあとは、脈打つ気の流れが感じられるように思えた。

(税光詩子・記)

折谷 隆志さん(日本作物学会名誉会員)

「本当に必要なのは、種籾づくりだったんですよ」

と、JICAの活動でアフリカ農業政策を担当する青年研修に力を注ぐ長崎喜一さんは言う。

「富山ならではの大規模な農業機械や排水施設の研修を企画してきましたが、実際現地に行ってみると、農作業は手作業が大方でした。将来的な研修も必要ですが、今必要なのは、水がなくても育てられる陸稲の良い種籾。そう思っているところへ先生から連絡をいただいたんです。今年の研修は折谷先生の講義を組み入れて、種籾の勉強をしてもらおうと思っています」

雪がちらつく朝日町の山間、笹川にある折谷隆志先生(七十七歳)宅の納屋では、アフリカの飢餓に立ち向かおうとする男たちの熱い話が続いた。

東京大学大学院卒業という、極めつきの肩書から察するところ、幼い頃から神童と騒がれる秀才だったのではとお尋ねすると「いや、小学校へはほとんど行かず、ずっと野山にいました。生き物の世話をしたり、生まれながらにして動物と植物が好きでしたね」

長年、農学博士として植物の遺伝資源の研究に情熱を傾けていらしたが、話を伺っているとその情熱が今もまったく衰えを見せていないことは確かだ。納屋や蔵の中には所狭しと、分類された多くの稲束がかかる。イネは長年の研究対象の一つだ。小泉政権時代には農業調査団の副団長として、北朝鮮への訪朝経験もあり、寒冷地、水のない場所でのイネの育成種を手掛ける中で、モンゴルとの交流が始まる。モンゴルの英雄にちなんで命名された「チンギスゴールド」は突然変異の超早稲品種だ。

「コメ栽培に適する時期は限られています。六月に植えて八月には収穫できないと。八月でも雪が降ることがありますし。最初は五十粒のうち十粒ぐらいしか実が入りませんでした。が、種を持っていき繰り返し育成すると五十パーセントぐらいの実入りになるんです。遺伝的にも性質が違ってきて、その土地に馴染んだ品種になっていく。温暖化が進めば(モンゴルは)世界有数の穀倉地帯になる可能性がありますよ、やる気になれば」

奥様が、貴重なチンギスゴールドを炊いて振る舞ってくださる。椀に盛られたご飯の、立ち上る湯気から香ばしい香りが漂う。「向こうで育って『草原の香り』をまとって帰ってきました」とにこやかな表情になる。

折谷さんの活動は、小麦農林十号を開発し世界の飢餓を救った稲塚権次郎氏(旧城端、現南砺市)を彷彿とさせるが、実際に稲塚氏との交流があったという。

「昭和四十年ごろでしたか、稲塚さんから私に地元の流水客土についての相談の電話がかかってきました。当時、地元では稲塚さんの業績はまったく知られていませんでしたね。稲塚さんは年下の私に『先生』をつけて呼ばれましたよ。へりくだった方でした。一緒に撮った写真を見ると、稲塚さんと私は年が離れていて老人と子供のようですが、友人としての付合いでした」

ご自身の研究にも影響を与えていますか?

「影響しています。系統選抜方法は稲塚さんと同じです。背が低くて穂が重いもの。種の選別の目標は常に、『いかに飢える人々の腹を満たすか』です。世界には八億の飢えたる人がいて、日本だって非常に大きな天災が何回もありましたし、食料の災害は繰り返し起こっています。いつまでも安心して食にありつけるわけではないことを、みんな忘れがちですね」

農薬をお使いにならないと伺いましたが、使わないと収量が落ちるのではないですか?

「収量は減ることも増えることもありません。富山県で多く作られているコシヒカリは細稈で倒れやすく、イモチ病にかかりやすいので、農薬漬けになってしまう品種です。最近の人が米を食べないのは、農薬漬けのコシヒカリがまずいからではないでしょうか。富山県もコシヒカリへの偏重を考える時期に来ていると思います。過去の長い歴史を紐解き、どのようにしてコメが作られてきたのかを知り、今のやり方で未来はあるのか、次代につなぐ農業を真剣に考えるときが来ていると思いますね」

(税光詩子・記)

渡邊 一美さん(南砺市立福光美術館 学芸員)

昨年九月に、「なんとの至宝展」という催しがあった。南砺市の寺や家々に所蔵の美術品を集めた展示ということで、普段は見られない個人所有のお宝が見られるとあって私も足を運んだ。至宝展はすでに四回を数え、田んぼの中の南砺市にこれだけのお宝があるのに驚くが、もう一つ驚いたのは、解説された学芸員、渡邊一美さん(五十六歳)の説明のわかりやすさと奥の深さだった。作品だけでなく、南砺の歴史への精通ぶりが言葉の端々に窺え、学芸員というより、大学の先生のようだった。屏風より渡邊さんの方が隠れたお宝だと思ったのを覚えている。

至宝展と同様に、渡邊さんが手掛けられ、話題を呼んだ、キルト展についてお話を伺う。まずは、当美術館での開催のきっかけは何だったのでしょうか。

「あるデパートでキルト展があり、たまたま見る機会がありました。八階の催事場に窮屈そうに作品が並んでいたんですが、そんな環境にもかかわらず、そこにある作品を見て、今までキルトに抱いていた概念が吹き飛びました。想像していたのとは全く違う世界が広がっていました。キルトは、手芸の域ではなく、美術品、作品として見ていただけると確信を持ったんです。これは美術館に展示して、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思いました」

(日本の)トップキルターの皆さんはこの企画にすぐに応じてくださったのでしょうか。

「日本のキルトはすでに欧米に引けを取らないレベルにありますが、国内ではまだまだアートとして見られていないのが現状です。これまではデパートの催事場などでの展示が大半でした。お話しましたところ、ふたつ返事で引き受けてくださいました」

全国で五百ある公立美術館の中で、福光美術館はキルトを芸術として取り上げた最初の美術館になった。

初回は想定入場者数の三千人を倍以上うわ回り、好評を受けて二年後に開催された第二回アートキルト展の入場者数は、さらに初回を上回った。

「昔、針仕事をなさった世代の方々や、地元キルト教室の皆さんや、知り合いという形で輪が広がったのかもしれません。自分で来て、二度目は家族や友達を誘ってというリピーターが多かったのも今回の特徴です。口コミの力も大きかったと思います」

二度のキルト展とも、富山、石川両県の作家作品が多く展示され、存在感を見せた。第二回のキルト展では、直前に開かれた東京国際キルトフェスティバルで大賞、部門賞を受賞した富山の作家作品が展示されたのも話題になった。

「作品が持つ力は大きいですね。変な言い方かもしれませんが、作品を見ていると、疲れるくらいなんです。その人の生き様が直に伝わってきますから。思いをイメージして、布を探し、出会い、手作業で表していく、そのすごい力が伝わってきます。トップキルターの方々の作品は、裏側も手抜きがなくて実にきれいなんですよ。お見せしたいぐらいです」

子供の頃から歴史や美術が大好きだったという渡邊さん。史学を学び、高校教師として歴史を教えていたが、南砺に嫁いだことから仕事を辞め、子育てに専念した。そこへ福光美術館ができることを知り、一念発起で大学の通信教育で学芸員の資格を取得、現美術館での採用が決まり、今に至るという。

「キルターの皆さんの経歴はひと通りではありません。結婚や子育てを経てちょっと落ち着いてから始められるという方も多い。日常の暮らしの中にある感覚を大事にされていますね。柔軟な、気張ることのないプライドをお持ちです。作品を見た人の中に『自分にも何かできるかもしれないと励まされた』という声がありましたが、作品の力と共に、キルターの生き方の多様性や柔軟さがそう思わせているのかもしれませんね」

柔軟で諦めない生き方は、渡邊さんにも重なる。キルトで新たな一面を拓いた美術館。次に何を見せてもらえるのだろうか。

(税光詩子・記)

山本哲也さん (城端時報社代表)

思いがけず大雪の降った三月半ば、南砺市議会の傍聴席にその山本哲也氏(八十三歳)の姿があった。新聞社二社以外の傍聴人は哲也氏のみ。普段は夫人の笑子さんに車で送ってもらうが、今日は雪による悪路のため夫人を気遣い、タクシーと城端線を乗り継いで来たという。昼食は駅前で買ってきた二個のパン。

「午後は城端選出の議員の一般質問があるから、それだけはどうしても聞かんと」

南砺市になって以来十年間、自分の目で見ることにこだわりを持って一度も欠かすことなく本会議の傍聴を続けてきた。

「新聞社は途中で人が替わっとるから、ずっと聞いとるのはわしだけや。長いこと聞いとると、次の選挙の当落が読めるようになってくる」

とにやりと笑う。議会傍聴は、もちろん「城端時報」の記事収集のためだ。刊行以来九十年の歴史を持つミニコミ紙を引き継ぎ三十年。だが当初は、城端時報に関わることをすんなり引き受けたわけではないという。

「昭和四十年代から(先々代編集長の)米田さん(稲介・元富山新聞砺波総局長)から声が掛かっとったけどその時は生返事をして結局引き受けなかった。(先代の)外司夫さん(山本外司夫・元北日本新聞砺波支局長)からも何回となく声がかかって、昭和五十三年から記事を書き始め、外司夫さんが亡くなって、やらざるを得んようになったということやね」

哲也氏は何度も「あの時すぐに引き受けてあげればよかった、申し訳ないことをした」を繰り返される。城端時報を守り続けてきた年月が、先輩編集者の苦労を偲ばせるのだろう。一面下段にあるコラム「地鳴」のタイトルと筆は、自分の代になっても変えることなく、先代の遺志を汲みそのまま残してあるのだという。

生活は、城端時報と共にある。午前中は県内二紙の城端関連の記事をチェックし、原稿を起こす。毎日一時間余りの日課だ。街ネタも自ら取材に出向く。

直近号の「南砺中央病院大好評」の記事は、整形外科の評判を人づてに聞き、病院事務局長に取材。長らく芳しくない病院の評判を聞いていたので、地元民にとっては時報ならではのうれしいニュースだった。

裏面には昭和九年の、総出で雪すかしをする商店街の写真が。どうしたら読者に喜んでもらえるか紙面の工夫に頭を悩ますというが、昔の写真は特に県外読者に喜んでもらえるとのこと。城端を離れた県外読者にとって、時報は故郷を懐かしむ大切な便りだ。

取材、原稿書き、編集のみならず、発送・経理も哲也先生の肩にかかる。地区内六百部は協力者によって配達されるが、三百部は哲也氏が帯封をして郵送する。笑子さんと二人で一日がかりの作業だ。経理は笑子さんが一手に引き受ける。女房の助けがないともうできん、もうできん、ともう一度、繰り返す。

学生時代から新聞へ詩の投稿を重ね、力量を認められ二十代から論説を書き始める。国語教師として勤める傍ら、新聞のコラムニストとして活躍してきた。

「砺波中学校の大先輩の校長から、うちの学校に来てくれないかと何度も頼まれたことがあったが、結局引き受けなんだね。学校の役職についてしまうと、役職が邪魔になって書けなくなる。ものを書くにはまず自由でないと書けんからね。管理職にならなんだから、今日があると思うよ」

平成十一年には末期の大腸がんを宣告された。覚悟を決め、若手の編集経験者に次をまかせようとしたが幸いにして病気は完治、逆に任せようと思っていた人が病で亡くなってしまう。十年前の市町村合併の折も存続を迷ったが、行政の協力や、やめてくれるなと読者からの懇願があり、思いとどまった。

時報に携わる前から、学校史や行政団体史の編さんに関わってきて、この地方の歴史を知るのに頼りにできるのは『城端時報』以外にないことを、誰より痛感してきた。「記録性」という城端時報の価値を知り尽くした山本哲也氏以外に、このミニコミ誌を守り続けるという偉業をなしえた人は、誰もいないのだ。

(税光詩子・記))

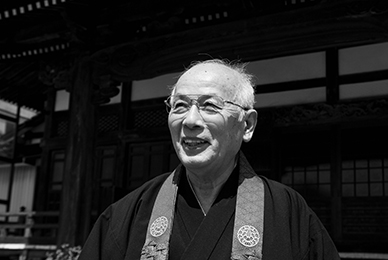

辻 祐岳さん (辻徳法寺住職)

昭和十三年に発表された吉川英治の小説「親鸞」の氷雪編に、「新川村、三日市の源左衛門夫婦」が登場する。「聖人様に、念仏の道を諭されてからは(源左衛門)夫婦の気持ちもすっかり変わり(中略)、『朝夕、聖人様のお徳を拝んでおりまする』—かようにうれし涙を流して申しまして、こんな有難い教えをどうかして近所の衆、近郷の衆にも知らせてやりたい」と、書かれているこの源左衛門夫婦は、辻徳法寺に伝わる初代の逸話を元にしての創作と思われる。

辻徳法寺は、電鉄黒部駅にほど近く、県道一二四号線に面して建つ。この県道が、かつては日本海側を通る大動脈、北陸街道であり、流罪となり京から越後の国へと流された親鸞聖人が通った道だ。宿場町として栄えた町の名残が、道路を挟む街並みの落ち着いた雰囲気に感じられる。

にこやかにむかえてくださった辻徳法寺住職、辻祐岳氏(七十二歳)に、全国でも珍しい苗字を持つ寺としての謂れを伺う。

「今から八百年ほど前になりますか、親鸞聖人が泊めてくれる人なく家の門前に腰かけておられたところを、私どもの先祖になる辻源左衛門が、一目見て普通の人でないことに気づき、家に招いたのですね。その晩に説法を聞き、直ちに帰依し、弟子になり『祐円』という法名を賜り、道場を開いたと言われています。『辻道場』として、農業の傍ら近隣の人たちに説法を広めていたようです。そして十一代の時、加賀藩主三代、前田利常公から『辻徳法寺』の寺号の許可をいただき、現在の私の二十四代目に至ります」

初代を開基として「辻道場」を名乗って以来、寺号を賜るまで、実に四百年の歳月がある。「辻」という苗字が残ったのは、家業の傍ら、親鸞聖人の教えを近隣に広め続けた、長い年月の実績があったからだろうか。

「寺の本尊というと普通は木像ですが、当寺は聖人の十字の名号(帰命尽十方無碍光如来・阿弥陀仏の名)の御真筆を本尊として祀っています」

本堂に据えられた一幅は、黒味がかり、更にありがたみを増している。昭和六十二年、商店街の火事が飛び火し、本堂の屋根に火が移るという事件があった。当時、祐岳氏は不在、順子夫人はまず本尊の御真筆を案じ、本堂に走った。幸いにして取りはずすことができ抱きかかえて走り戻ったという。

辻徳法寺は逸話が多い。親鸞聖人のお手植えによると言われている樹齢八百年の「三本柿」は昭和三十年に黒部市指定史跡に指定された。元あったところと寺の門前と二本が残る。訪ねたのはちょうど新芽の時期で、月日を重ね苔生す幹に鮮やかな緑がいっそう映えていた。その三本柿に江戸時代に裁判騒動があった。英語の教師として教壇に立ってきた祐岳氏だが、退職後に、寺にある古文書を読みたいと古文書を読む会に参加し、少しずつ読み進めた。中で一番はっきりわかったのが文化文政年間の三本柿騒動だったという。三本柿で賽銭を取ろうとする輩が現れ裁判になり、沙汰についてもはっきりと書かれていた。

「古文書を読んでわかったことや、今まで伝承として聞いてきた数々の謂れを歴史にまとめておく必要があるだろう」と平成十五年「辻徳法寺の歴史」が上梓された。この中には、本堂に向かって左の厨子に安置されている聖徳太子像の由来や、江戸詰めで亡くなった加賀藩主の遺骨を、帰藩の途中に預かったことなども記されている。後世に記録を伝えていくという意味で、寺のみならず地域にとっても貴重な一冊だ。

「四月になったので、『正信偈唱和の会』をまた始めました。息子も、寺報『願生』を発行したり、創作精進料理と法話を組み合わせた『精進カフェ』や、『親子で寺子屋』のイベントを開いたり、若い方々に寺に関心を持ってもらおうと、夫婦で力を合わせていろいろとやっています」

と目を細める祐岳氏。宿場町としての特色を活かして街づくりを進める地域と共に、人が集い、教えに出会う寺としての、努力が続けられている。

(税光詩子・記)

向井 國子さん (藁畑工伝承家)

好天の五月、高岡瑞龍寺の門前八町道の参道で、食品や日用品、骨とう品の店がずらっと並び賑わいを見せる中に、向井國子さん(六十一歳)の姿があった。古物を扱う店で、細工のための刃物を探す。道具探しのためにこの市に毎回足を運ぶという。店主と軽口を交わしながらも、道具を見る目は厳しい。

「この十年は道具集め、道具探しでもありましたね」

身の回りからいつの間にか姿を消した藁細工と共に、使用する道具も見つけるのが難しくなっているとのこと。道具だけでなく、藁そのものや指導者、全てのものが消えようとしている現実と向き合ってきた。

「目標は『藁獅子』を作ること、そのために藁で製作されている品物をひと通り作れるようになること」

向井さんは「目標」をはっきりと口にする。嫁いでまもなく、近所の神社改修で目にした、藁製の獅子頭の美しさに心惹かれた。ある日、藁獅子を自宅の納屋で見つけ出す。自宅の稲刈りで、手刈りして出てくる稲藁を使いたいというもったいない精神もあった。そんな中で五十歳の時、草鞋づくりの指導者、山東ゆり子さんとの出会いが訪れる。熱心に教えを乞う向井さんに山東さんも応えてくれた。

「草履から始まって草鞋や深沓など、最初は『縄ない』もできなかったし、根気よく教えていただきました。そのうち、次から次へ指導者を紹介していただいてつながっていったんです。みなさん印象深い方々ばかりですが、この十年で三人の指導者の方が亡くなりました。今思えば、指導を受けられて本当に良かったと思いますね」

藁細工を始めて間もなく、五箇蓑を紹介する新聞記事を目にし、その日のうちに作り手の山田勇正さんに手紙を出す。春を待ち、利賀の勇正さんの下へ通った。実際に作ってみると大変な手間に何度もくじけそうになるが、願い出たのは自分だと言い聞かせ、四か月で完成させた。

「昼は家の仕事があるので、どうしても夜なべ仕事になります。五箇蓑の時は、一時二時まで毎晩やっていましたね。指の痛みで診察を受けたら、指の関節が変形していると言われました。でも、最初に五箇蓑をやったおかげで、それからあとの作業が苦にならなくなりましたね」

材料の稲藁は、細工に必要な長い稲藁やニゴが緑色の藁が手に入りにくいことから、数年前から自分の家の田で育てるようになった。緑米や香り米、数種類を植えるため、稲刈りは二か月に亘る。その上、脱穀機はもちろん、千歯こきでさえ藁を傷めるので、モミは割り箸を使って取るという手間のかけ方だ。

三年前から、市民講座の先生として、稲藁作品作りの教室を持ち、教え始めた。

「とにかく、後継者がいないことにびっくりしましたね。何とか私がつないでいけたらと思います。教室の若い生徒さんに継いでいってほしいのですが、まだ忙しそうなのでもう少ししたら、と、待ちの状態ですね」

今年一月から三か月間、散居村ミュージアムで作品展が開かれた。五箇蓑や、草鞋、草履、ネコダ、深沓、ミノゴなど、力作が並んだ。藁獅子の製作にも取り組んだが、思うような作品ができず、間に合わなかったという。だが、最終目標は「藁獅子」。教えてくれる指導者はもう誰もいないが、自宅の藁獅子を頼りに、ハンサムな藁獅子完成を目指す。

「藁細工をやると環境について考えざるを得なくなります。昔は、稲はコメだけでなく、藁、もみ殻、糠、灰を、保存、発酵食品、漬物、アク取りなどに利用してきました。稲藁は人の頭からつま先まで身に纏うものが作れるし、家作りの材料からたわしまで、衣食住すべてに利用され、最後の最後に地面に戻っていく。すぐに切り刻まれる今とは利用度が全く違いました。弥生時代から二千三百年稲作を中心とした見事な循環型の社会を作り上げたのに、ここ五十年ほどでその形が大きく崩れつつあります。このままでいいのか、真剣に考える時が来ていますね」

(税光詩子・記)

高原 徹さん(砺波郷土資料館館長)

砺波市小島地区の子ども夜高は曜日に拘わらず、毎年六月九日、十日と決まっている。

「昔から十日がヤスゴトの日ですからね。大人が休みの日だから子ども夜高がある。意味がある盆日ですからこだわっています」

と語るのは、高原徹さん(六十六歳)。三十年に亘り小島地区の子ども行事を見守り続けてきた。今年も、事前練習から二日間の本番までずっと子どもたちと共にあった。小島の子どもたちはおよそ百軒の家々を回る。夕方の五時ごろに小島神明社を出発し九時半ごろまで、二日間で十キロ余りの道のりを歩くことになる。二日目の後半、ほんのしばらくだが、夜高に同行させてもらう。

屋台の太鼓のあとに、笹に提灯、行灯の子どもたちが続く。二十名余りの子どもたちを、誘導灯を持った世話役のお父さんたちが前後で見守り続ける。

砺波だけあって立派なアズマダチの家が多い。旧家となると往来から門まで百五十メートルあるという。門に入る前に子どもたちは整列し直す。お父さんたちは後ろに回り、子どもの前に出ない。迎える家では、亭主が普段は使わない式台を開け、正座して待つ。つまり最高の礼を尽くして子どもたちは迎えられ、歌う。

すでにだいぶ歩いてきただろうに、意外に声がよく出ていて元気がいい。高原館長によると、歌の出だしが肝心なので、六年生に出だしはしっかり歌うように言ってあるのだという。高学年が真中で低学年が脇に回るという並び方も声が通るよう工夫されている。一軒が終わると次に向かって高学年が足早に歩きだす。低学年の子たちは付いていくのがたいへんそうだが、六年生から励まされてがんばっている。行灯は自分で持つ決まりになっている。ついつい手を出したくなるお母さんたちは夜高の列に加わることができない。持てなくなったら帰ってよろしいということらしいが、みな意地があるのか、今日は低学年の子どもたちも最後まで全員参加だという。

こうやって毎年地区の家々を回っているので、自分たちの集落がどこからどこまでなのかが自然とわかるようになる。訪れる家とも互いに顔見知りになる。赤ちゃんを抱っこして出迎えられた家で、高学年の女の子が、いつ生まれたの、かわいいねと、普通の愛想らしい会話をしていた。

全ての家が終わって最後に小島神明宮にもどり、社に最後のあいさつをする。六年生は先輩たちがやっていたように、提げて歩いた赤い提灯を燃やしに田んぼへ向かう。低学年の子たちも提灯が燃えるのを見たさに一緒に田んぼへ走る。提灯を傾げ、蝋燭の灯で提灯がめらめらと燃え、夜高は終わる。

子どもたちの練習は連休明けから始まるという。

「最初に六年生を仕上げます。下級生の前では六年生を絶対に叱らないようにしています。上級生を中心にいかに主体性を育てていくかに全力を注いでいますね。大人にやらされているというような感覚では子どもの行事はうまくいきません」

とは言うがそんなにうまく子どもたちの自主性は育めるのか。どの地区もそこに難しさがある。

「夜高の後に夏祭りの練習が七月に始まります。二か月をかけて祭りの笛や太鼓の鳴り物、男子は獅子取り、女子は巫女舞、この練習もみな一緒にやっています。ラジオ体操、左義長の藁集め、年間を通じて付き合いながら、初めて子どもの信頼が得られるようになります」

教員として遠くの学校へ赴任中も、夜高や祭りの指導にとんぼ返りすることがあったという。このような指導者があって、祭りは形を変えず受け継がれていく。

「にわか仕立てだとこうはいきません。一年の流れがありそれが積み重なっていく。行事が体に浸み込んでいくんですよ。だから高校生になっても若衆として参加してくれる。伝統の力は大きいですよ」

(税光詩子・記)

石森孝幸さん(石森石材店代表・四代目長)

庄川水記念公園から五百メートルほど離れたところに石森石材店はある。作業場に近づくにつれ大きくなってくるコンプレッサーの音が、梅雨明け前の蒸し暑さを増している。中に入ると、組み立て途中の墓石が並び、向こうには二宮金次郎像も見える。作業の手を止め、事務所に案内してくれたのは石森佑輝さん(二十六歳)。昨年から家業を継ぎ、父親で代表の石森孝幸さん(五十一歳)の下で働く。孝幸さんで四代目になるという石森石材店だが、今日は四代目と五代目のお二人にお話を伺う。石森石材店の始まりはやはり金屋石と関わりがあるのだろうか。

四代目「初代が仕事を始めたころは、この辺の男の仕事と言えば、農業か、流送(飛騨や五箇山から流れてくる原木を川下しする労働)か、石屋か、その三つぐらいしかなかったんじゃないでしょうかね。当時は採掘する石屋だけで金屋、青島、雄神地区に何軒もあったはずです」

採掘跡は水記念公園の川向かいにある。対岸のうっそうとした木々の中に見えるいくつかの石切り場の穴は水面からかなり高いところにあり、遠目にもかなり大きいことがわかる。

五代目「僕がこの仕事を始めて間もなく、古民家リフォームのお宅で金屋石を使ってほしいという依頼があったんです。時を同じくして採掘の歴史を探る企画が立ち上がり、この石に興味がわきましたね。石切り場の現場に二度同行させてもらいましたが、現場はかなり広くて深いです。機械のない時代の仕事に、先人の苦労が感じられましたね」

採掘された石はどうやって運び出したのだろうか。

四代目「親父(三代目)に聞いたところによれば、切った石を上から転がして川の中に一度落とします。そこへ笹船を漕いで行って、一旦船を沈める。浮力で石を船の上に載せて船を浮かせてから、船の中の水を掻き出して対岸まで運んだそうです。後年には、ワイヤーが取り付けられて、滑車で運んでいました。石切り場には滑車の跡も残っていますよ」

金屋石の特徴は軟石で加工がし易いことにあるという。コンクリートの登場までは、石像や石仏に多用された。スカスカで水分を吸って吐く性質があり、湿気を取ることから家の基礎石としてもよく使われた。

四代目「井波の瑞泉寺には金屋石の他にも似た素材として、利賀の長崎地区の石や井波石も使われています。瑞泉寺の周りの家々にもかなり金屋石が使われているんですよ。色が緑色っぽくて目が粗いのが目印です」

江戸時代には金沢城の用水の石管に使われ、運んだのが銭屋五兵衛だったんです、と五代目の話は続く。

五代目「金沢城の用水の石管は一本が一メーター二十センチほどあるんですが、中が直径二十センチほどのきれいな筒のまま突き抜けているんですね。入口に近いところはノミで掘れますが、奥になるとどうやってくり貫いたのか、わからないんです。機械のない時代にどうやっていたのか想像できない職人技です。昔の技術に驚きますね」

疑うことなく家業を継いだ四代目だが

「修業に出るはずだったのを家の都合ですぐにここで働き出しましたが、その分父親は厳しかったですね。人目があろうが容赦なく叱られました。あの頃は忙しくて、六月に入るとお盆まで休みがなく、終わるのが連日十一時、十二時の日が続いて、遊びに行く同世代がうらやましかったですね。ですが、今考えてみるとあの時代があったから今の自分があるのだと思いますね」

後を継げと言われたことは一度もないというが、生まれた時から仕事を見ていて自然の成り行きでこうなりましたね、と五代目。

「今は全部が勉強です。石を見る目や技術、職人としての腕の確かさや、お客様に喜んでいただくために努力を惜しまない社長を尊敬しています」

冬には金屋石で、久しぶりに手掘りで鯉を掘ってみようかと語る四代目。仕上がりが楽しみだ。

(税光詩子・記)